Banda larga e Internet mobile

In questo capitolo ci occuperemo di una serie di tecnologie

che sono complessivamente designate come 'tecnologie di

trasmissione broadband', o a 'banda larga'[

1 ]. Con questa espressione ci si riferisce

comunemente a tutti i sistemi di trasmissione dati ad alta

velocità: sia quelli su cavo, sia quelli basati su apparati

di radiocomunicazione terrestri e satellitari (wireless).

Si tratta di un tema assai importante per almeno due

motivi: in primo luogo, gli analisti sono concordi nel

ritenere che queste tecnologie cambieranno radicalmente il

modo di accedere ai contenuti digitali diffusi attraverso le

reti telematiche. In secondo luogo, proprio per i cambiamenti

introdotti nelle modalità e potenzialità d'uso della rete,

quella che in apparenza è una innovazione esclusivamente

tecnica avrà profonde conseguenze economiche, sociali e

culturali, accelerando le trasformazioni determinate dalla

rivoluzione digitale.

È ormai opinione diffusa che lo sviluppo delle tecnologie

digitali e l'avvento della cosiddetta new economy

stiano determinando mutamenti sociali e culturali profondi.

Sociologi, economisti, studiosi della comunicazione, politici,

imprenditori, hanno a più riprese - e ciascuno dal proprio

punto di vista - espresso e argomentato tale convinzione. Tra

le molte voci, un'analisi particolarmente interessante,

sebbene non sempre condivisibile, dei cambiamenti in atto è

quella proposta dall'economista americano Jeremy Rifkin.

Nel fortunato libro intitolato L'era dell'accesso,

Rifkin sostiene che, con la diffusione delle comunicazioni

digitali e degli scambi economici on-line, le forme di mercato

tradizionali, basate sulla proprietà e sullo scambio di beni,

tenderanno a essere sostituite da un nuovo genere di

transazioni, basate sull'accesso:

Nella nuova era, i mercati stanno cedendo il passo alle

reti, e la proprietà è progressivamente sostituita

dall'accesso. Imprese e consumatori cominciano ad abbandonare

quello che è il fulcro della vita economica moderna: lo

scambio su un mercato di titoli di proprietà fra compratori e

venditori... nella new economy, il fornitore mantiene la

proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è disposto a

cedere in uso temporaneo a fronte del pagamento di una

tariffa, di un abbonamento, di una tassa d'iscrizione. Lo

scambio di proprietà fra compratori e venditori - l'aspetto

più importante del moderno sistema di mercato - cede il passo

a un accesso temporaneo che viene negoziato fra client e

server operanti in una relazione di rete[

2 ].

Nell'economia tradizionale, fondata sullo scambio di beni materiali,

le transazioni tra gli attori del mercato prevedono il

passaggio permanente della proprietà di un bene dal venditore

al compratore. Ma quando ad essere scambiati sono dei beni immateriali

- servizi, informazioni o, più generalmente, idee - questo

modello non è più applicabile. Allo scambio fisico

accompagnato dal diritto di proprietà si sostituisce dunque

la cessione del diritto di accesso. Una delle

caratteristiche di questa forma di transazione è il suo

stretto legame con il tempo. Laddove nell'economia materiale

si acquista permanentemente un oggetto (almeno nella maggior

parte dei casi), in quella immateriale si tende ad affittare

temporaneamente un servizio, una prestazione, o la

possibilità di consultare informazioni. In questo contesto il

rapporto fra unità di tempo e quantità di informazioni

veicolate diventa una delle variabili fondamentali delle

transazioni comunicative ed economiche on-line: la scarsa

efficienza dei sistemi di trasmissione dati, infatti, fa

diminuire la quantità di informazioni accessibili in un dato

lasso temporale, o - simmetricamente - dilata il tempo

necessario a usufruire di un servizio, aumentando i costi

generali, e frustrando le aspettative del compratore.

Non a caso uno dei principali ostacoli alla distribuzione

di contenuti e servizi ad alto valore aggiunto attraverso

Internet è stato proprio costituito dalla limitata capacità

delle infrastrutture di trasmissione, soprattutto nel

cosiddetto 'ultimo miglio', il tratto che giunge nelle case

degli utenti. L'enorme espansione della rete ha stimolato

l'offerta e la domanda di nuovi servizi e contenuti digitali,

ma le infrastrutture tecnologiche esistenti non sono

sufficientemente veloci per veicolare gli elevati quantitativi

di informazione necessari.

Figura 52 L'incredibile crescita degli utenti della

rete traina l'aumento di connettività e la nascita di nuovi

nodi della rete

In questo quadro si collocano gli ingenti investimenti che

istituzioni pubbliche e aziende private stanno facendo per

rinnovare e potenziare gli apparati e i canali di trasmissione

dati che costituiscono le infrastrutture fondamentali di

Internet, e in generale di tutti gli strumenti di

comunicazione digitali. In linea generale questo passaggio -

che corrisponde alla transizione dalle tecnologie di

trasmissione a banda stretta a quelle a banda larga - si

articolerà in due fasi.

Nella prima fase, appena iniziata e il cui completamento

avverrà in tempi medio-brevi, si miglioreranno le prestazioni

delle attuali infrastrutture di comunicazione, forzando verso

i limiti massimi di portata le linee e le tecnologie di

connessione tradizionali. La tecnologia ADSL, ad esempio,

esalta le capacità di trasferimento dati del doppino

telefonico. La tecnologia GPRS, di prossima introduzione,

sfrutterà invece l'attuale rete di comunicazione cellulare

GSM, migliorando la velocità della trasmissione dati

possibile al suo interno. Con il potenziamento delle vecchie

tecnologie si potranno sperimentare nuovi servizi e contenuti,

e preparare il passaggio alla seconda fase, il salto

tecnologico verso i veri e propri sistemi a banda larga: le

fibre ottiche per le trasmissioni via cavo e la tecnologia

UMTS per quelle wireless (senza cavo).

Questa seconda fase richiederà tempi più lunghi - secondo

le analisi più ragionevoli non sarà completata prima del

2010 - e soprattutto avrà dei costi assai elevati. Ma i nuovi

servizi digitali che potranno viaggiare attraverso queste

'autostrade dell'informazione' (per usare una vecchia metafora

oggi passata di moda, ma che conserva la sua efficacia) - video

on-demand, videotelefonia mobile, contenuti e

intrattenimento multimediale di alta qualità, formazione a

distanza, telelavoro - genereranno dei mercati ad altissima

redditività.

Dopo avere delineato il quadro generale in cui si inscrive

la transizione verso le tecnologie a banda larga, passiamo ora

a esaminare in dettaglio gli aspetti più propriamente tecnici

di questa rivoluzione.

In generale possiamo dividere l'insieme dei sistemi di

trasmissione a banda larga in due classi. La prima è

costituita dai sistemi di trasmissione via cavo, che sono

destinati a servire gli apparati di ricezione fissi, come i

personal computer, i televisori dotati di set top box, e ogni

altro genere di 'infodomestico' che la fantasia dei

progettisti e dei designer industriali porterà nelle nostre

case (sono già disponibili 'frigoriferi intelligenti', 'forni

interattivi' e 'lavatrici controllate a distanza'). La seconda

classe è costituita dai sistemi di trasmissione wireless,

che invece sono destinati alla vasta famiglia di dispositivi

di comunicazione ed elaborazione mobili.

Una conseguenza della diffusione di tecnologie di

trasmissione wireless a banda larga sarà l'affermarsi

di nuovi paradigmi nell'uso degli apparati digitali. La

pubblicistica specializzata li indica in modi diversi: mobile

computing, mobile networking o ancora Internet

everywhere. Ma dietro tutte queste espressioni c'è la

possibilità di utilizzare dispositivi portatili potenti e

flessibili, in grado di effettuare molte delle operazioni

attualmente deputate ai normali personal computer, di

collegarsi alla rete ad alta velocità da ogni posto e in

qualsiasi momento, di farci comunicare e interagire con

chiunque. E si tratta di una prospettiva assai più vicina di

quanto si possa pensare: già a partire dal prossimo anno, con

l'avvio della commercializzazione del sistema GPRS i più

recenti e potenti computer palmari potranno collegarsi senza

fili a Internet a velocità analoghe o lievemente superiori a

quelle attualmente consentite dai tradizionali modem.

ADSL: un riciclaggio ecologico?

Come detto, nella definizione generica di banda larga

confluiscono sia le tecnologie che tendono ad aumentare -

anche considerevolmente - le capacità delle infrastrutture

preesistenti, sia tecnologie del tutto nuove in grado di

garantire altissime velocità di trasmissione. Nella prima

categoria, quella - per intenderci - del potenziamento dei

cablaggi preesistenti, rientrano gli standard basati sulla

tecnica del multiplexing come il DSL (Digital

Subscriber Line) e i suoi derivati: ADSL, CDSL, HDSL,

RADSL, ecc. Il multiplexing si basa su un principio teorico

molto semplice: il frazionamento di una singola linea di

trasmissione in numerosi canali distinti[

3 ]. In questo modo i dati, scomposti in pacchetti,

viaggiano parallelamente e contemporaneamente sui vari canali,

sfruttando al massimo la banda passante disponibile[

4 ]. Appena i dati giungono a destinazione l'intero

blocco di informazioni viene riassemblato.

Questa tecnica viene sfruttata anche dai tradizionali modem

analogici. Ma le tecnologie DSL sono in grado di utilizzare un

range di frequenze assai più vasto e fisicamente

separato dalla banda vocale, che rimane a disposizione per le

conversazioni telefoniche. Permettono dunque di creare molti

canali paralleli, con l'effetto di aumentare la velocità

complessiva della trasmissione e di permettere una connessione

dati permanente alla rete senza pregiudicare l'uso della linea

per le telefonate vocali.

Figura 53 La diversa collocazione delle frequenze voce

e delle frequenze dati nello standard ADSL

Tra le molte varianti della famiglia DSL, quella che è

stata scelta per offrire servizi di rete all'utenza

residenziale in gran parte del mondo - Italia compresa - è la

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)[

5 ]. Come si evince dal nome, si tratta di una

tecnologia che consente di trasmettere informazioni digitali

ad alta velocità su linee telefoniche tradizionali in modo

asimmetrico: essa cioè garantisce una velocità in ricezione

assai maggiore di quella in trasmissione. In teoria le

velocità raggiungibili oscillano da 640 Kbps a 6.1 Mbps in

ricezione e da 16 a 640 Kbps in trasmissione dati. Ma la

maggior parte delle offerte commerciali attualmente

disponibili in Italia si posizionano sulla fascia bassa: 640

Kbps in ricezione e 128 in trasmissione.

Queste caratteristiche confermano che una tecnologia come

ADSL ha lo scopo di fornire nel più breve tempo possibile e a

costi competitivi un sistema di trasmissione sufficientemente

veloce e ampiamente diffuso sul territorio. La natura

asimmetrica e la velocità della comunicazione ADSL rispondono

abbastanza bene all'esigenza di rendere più efficienti gli

attuali sistemi di diffusione di contenuti utilizzati su

Internet; lo streaming video (e cioè la trasmissione

continua di flussi di dati video), ad esempio, implica la

necessità di scaricare grossi quantitativi di dati a fronte

di una sola richiesta di pochi bit in uscita dal nostro PC

verso il mondo Internet. Ma queste stesse caratteristiche non

permettono, almeno con la velocità dei servizi ADSL offerti

commercialmente nel nostro paese, di sperimentare realmente

tecnologie di comunicazione interattiva più avanzate (a

cominciare dal video on-demand e dalla televisione via

rete, che richiederebbero una banda costante di un paio di

Mbps, e da sistemi di videoconferenza di buona qualità,

penalizzati dalla ricordata asimmetria fra velocità di

trasmissione e di ricezione, che limita di fatto a 128 Kbps la

velocità dei collegamenti in videoconferenza).

Da un punto di vista pratico, per usufruire di un accesso a

Internet mediante ADSL occorre stipulare un abbonamento

specifico con un provider, richiedere alla società telefonica

l'installazione di un dispositivo (detto splitter) in

grado di dividere le frequenze vocali da quelle dati

utilizzate per la connessione permanente alla rete, e infine

acquistare e collegare al computer uno specifico modem. Il

costo medio di un abbonamento ADSL in Italia si aggira

attualmente sulle 130-150 mila lire mensili, ma si è già

manifestata una tendenza al ribasso. A fronte di questo

investimento (ammortizzabile solo da chi usa la rete per

alcune ore al giorno) si ha la possibilità di usufruire di

un'alta velocità di ricezione dati e di avere una connessione

permanente alla rete (ma ricordiamo che solo le offerte più

costose includono l'assegnazione di un indirizzo di rete

fisso).

Tra gli svantaggi, oltre ai costi si possono annoverare il

limite fisico di distanza dalla centrale dati (il segnale a

qualità piena viene garantito solo in un raggio di circa 5 o

6 km dalla centrale di smistamento digitale della Telecom); la

necessità di acquistare e configurare nuovo hardware; i

possibili rischi di impatto ambientale (nel doppino telefonico

della nostra casa transiteranno delle frequenze - oltre 30 KHz

- mai sperimentate su vasta scala e per lungo tempo); i

potenziali problemi di sicurezza informatica (infatti, più a

lungo si rimane connessi e più è probabile essere soggetti

ad attacchi e intrusioni). Ulteriori problemi possono

scaturire dalla necessità di utilizzare hardware (il modem) e

software compatibili con le impostazioni del provider e delle

centrali Telecom. A questo proposito, l'ovvio consiglio è

quello di utilizzare sempre i kit hardware forniti dal

provider, o di configurare il vostro modem sotto la guida di

un tecnico.

La parabola del buon satellite

Un'alternativa alla tecnologia ADSL, soprattutto in questa

fase di transizione verso le comunicazioni ad altissima

velocità, è rappresentata dalla cooperazione tra cavo

telefonico tradizionale e satellite. Come sappiamo, i

satelliti svolgono un ruolo centrale nelle telecomunicazioni.

In particolare, fra le centinaia di satelliti orbitanti

intorno al nostro pianeta, quelli dedicati alla trasmissione

dati sono di norma satelliti geostazionari. Si tratta

di satelliti posizionati a circa 40 km di altitudine che -

grazie alla sincronizzazione tra la velocità di rivoluzione

del satellite e quella di rotazione terrestre - sono in grado

di restare posizionati sullo stesso punto del globo terrestre,

e dunque di coprire sempre lo stesso orizzonte (circa il 40%

della superficie terrestre). In questo modo possono funzionare

da specchi riflettenti per le onde radio attraverso cui sono

veicolate comunicazioni telefoniche, trasmissioni televisive

(digitali e analogiche) e flussi di dati digitali.

Fino ad un paio di anni fa la trasmissione e ricezione di

dati via satellite interessava quasi esclusivamente i grandi

gruppi di telecomunicazioni. Ma oggi esistono delle

piattaforme che permettono di fornire servizi Internet via

satellite anche all'utenza residenziale. Si tratta per ora di

una tecnologia ibrida, che si basa sulla 'cooperazione' tra

satellite e modem tradizionale (per questo ne trattiamo in

questa sezione del capitolo). Infatti, le comunicazioni che

dall'utente vanno verso la rete passano - lentamente -

attraverso la tradizionale linea telefonica, mentre i dati che

dalla rete arrivano all'utente viaggiano, ad altissima

velocità, via etere. Per ricevere le informazioni in entrata

si usa una comune parabola - la stessa utilizzata per la

televisione satellitare digitale - opportunamente collegata al

computer mediante un'apposita scheda. La ricezione può

avvenire, a seconda dell'abbonamento attivato, a una velocità

variabile fra i 300 Kbps e i 2 Mbps.

Pur trattandosi di un sistema di comunicazione fortemente

asimmetrico - i dati in ricezione sono sensibilmente più

veloci di quelli in trasmissione - questa tecnologia è

l'unica opportunità di usufruire di servizi di rete a banda

larga in quelle zone dove le infrastrutture di comunicazione

via cavo più avanzate (centrali di smistamento digitali e

nodi ADSL) sono assenti, e dove probabilmente la fibra ottica

impiegherà ancora molto tempo ad arrivare. Attraverso il

satellite la ricezione ad alta velocità diventa quindi

possibile anche in quelle località della nostra penisola che

hanno linee telefoniche gestite da vecchie centraline

analogiche.

Un'altra tipologia di comunicazione sat to PC è

quella basata sulla tecnica del multicasting, che

consente a un satellite di distribuire contemporaneamente

contenuti digitali a più utilizzatori. Questi servizi di

trasmissione satellitare - la cui commercializzazione è stata

recentemente avviata anche in Italia - permettono di inviare

ad altissima velocità dati audiovisivi, software, giochi,

ipertesti multimediali. Tali contenuti possono essere ricevuti

sul personal computer mediante una speciale scheda, che lo

collega alla comune parabola per la televisione digitale, o da

un televisore dotato di un decoder dalle caratteristiche

hardware e software non troppo dissimili da quelle di un

computer. La trasmissione satellitare in multicasting consente

di unire la televisione satellitare all'impiego del personal

computer ma, essendo unidirezionale, impedisce ogni forma di

comunicazione interattiva (a meno di non ricorrere a un

sistema ibrido come quello sopra considerato). L'utente,

infatti, può navigare solo sugli ipertesti ideati e

confezionati dal fornitore del servizio, e non ha la

possibilità di veicolare a sua volta dei contenuti. I

destinatari della tecnologia del multicasting satellitare,

dunque, sono sotto molti punti di vista un soggetto passivo

come quello dei mass-media più tradizionali.

Merita un cenno infine una tecnologia non ancora

disponibile, ma dalla quale ci si aspetta il superamento di

quello che, come abbiamo visto, è sicuramente il limite

maggiore dell'uso del satellite come strumento di connessione

alla rete: la difficoltà di un collegamento effettivamente

bidirezionale. Si tratta del progettato sviluppo di antenne

paraboliche in grado non solo di ricevere dati, ma anche di

trasmetterne verso il satellite, attraverso l'impiego di una

banda particolare denominata banda Ka. Se questa tecnologia

conoscerà un effettivo sviluppo, il satellite potrà

trasformarsi, soprattutto nelle zone lontane da grossi

insediamenti urbani e nelle quali i costi della cablatura a

fibre ottiche potrebbero rivelarsi eccessivi, in un canale

prezioso anche per i collegamenti personali alla rete.

Una navigazione ricca di fibre

Una tecnologia come ADSL rende molto più veloce l'accesso

alla rete Internet ma, sotto molti punti di vista, rappresenta

una sorta di accanimento terapeutico su un malato terminale:

l'ormai obsoleto doppino in rame. E, come abbiamo visto, le

comunicazioni satellitari consentono di raggiungere elevate

velocità di trasmissione, ma per il momento solo in modalità

unidirezionale. L'unica tecnologia di trasmissione in grado di

fornire un effettivo salto qualitativo nella fornitura di

servizi di rete è la fibra ottica. Nei prossimi anni, dunque,

assisteremo alla graduale dismissione dei cablaggi su doppino

telefonico e al tanto atteso passaggio alla fibra ottica anche

nella fascia di utenza residenziale.

Questa transizione è, per il momento, solo agli inizi,

sebbene in alcuni paesi (in particolare negli Stati Uniti)

siano già molti gli utenti raggiunti da servizi di

telecomunicazione basati su cablatura a fibre ottiche. Anche

in Italia la situazione si sta muovendo in questa direzione:

terminate le discussioni sugli standard da adottare e superate

le perplessità sulla consistenza effettiva della domanda,

sono infatti iniziate (o sono state riprese) le campagne di

cablaggio capillare in alcune città del nostro paese. Il

progetto più avanzato è quello avviato nello hinterland

milanese dal consorzio Metroweb (a cui partecipano AEM ed

e.Biscom), con 700 km di cavi posati. A questa iniziativa si

affiancano la ripresa del Progetto Socrate - avviato dalla

Telecom nel 1995 e poi colpevolmente interrotto - e i piani di

Wind (con uno stanziamento di 10.000 miliardi di lire) che

dovrebbero portare entro il 2005 al cablaggio capillare del

territorio nazionale. Sulla stessa linea si muovono Infostrada,

Ferrovie dello Stato e Società Autostrade[

6 ].

Tutte queste iniziative industriali si sono poste delle

scadenze abbastanza simili: la prima fase di

commercializzazione dei servizi su fibra avverrà intorno al

2003. Per ora l'unica ad aver anticipato i tempi è Metroweb,

che già oggi fornisce, in una limitata area residenziale

milanese e attraverso la società di commercializzazione per

l'utenza residenziale Fastweb, una connessione permanente e

dedicata a Internet con banda garantita di 10 Mbps. Il

servizio include una serie di opzioni avanzate come il video

on-demand, la televisione digitale, telefonia vocale

illimitata, per una cifra che si aggira intorno alle 100.000

lire mensili.

La ricchezza di servizi e contenuti che possono essere

veicolati attraverso la fibra ottica pone numerosi

interrogativi circa il posizionamento di questa tecnologia

rispetto agli altri sistemi di trasmissione. In prima istanza,

si potrebbe pensare che almeno in alcuni casi la

disponibilità di connessioni ad alta velocità via cavo possa

sostituire alcune tecnologie di trasmissione via etere,

soprattutto quelle satellitari. Già ora in alcuni esperimenti

pilota (relativi in particolare alle città d'arte, nelle

quali l'estetica urbana non guadagna certo da un'eccessiva

proliferazione di parabole) i cavi hanno sostituito le

parabole satellitari.

Tuttavia, la situazione non è così semplice. Innanzitutto

perché i costi del cablaggio rendono economicamente

svantaggiosa la copertura di territori isolati e di zone a

scarsa densità di popolazione. A meno di massicci interventi

pubblici, è dunque assai improbabile che i paesi di montagna

e le zone agricole siano servite da una rete in fibra ottica,

almeno per i prossimi anni. Inoltre, anche i collegamenti via

cavo, pur così convenienti in termini di larghezza di banda e

per la capacità di garantire una piena interattività, hanno

una forte limitazione: la dipendenza dalla localizzazione

fisica dei cavi e delle prese per la connessione, che rende

indispensabile una localizzazione fissa del computer o del

ricevitore televisivo. In altri termini: le necessità

dell'Internet mobile sono tali da rendere difficile ritenere

che i cavi a fibre ottiche possano costituire il veicolo unico

per la trasmissione in rete di contenuti digitali. È

probabile dunque che l'evoluzione futura vada verso

l'integrazione di tecnologie diverse (cavo, satellite, wireless

terrestre) più che verso la vittoria schiacciante di una di

esse a scapito delle altre. Inoltre la ridondanza delle

tecnologie di accesso rappresenta una sorta di garanzia non

solo per il funzionamento generale della rete, ma anche per le

prospettive di profitto delle aziende che stanno investendo

nel settore delle tecnologie di trasmissione a banda larga.

Non a caso, gli ingenti capitali riversati sia sul cablaggio

in fibra sia sulla telefonia cellulare di terza generazione

sono in molti casi riconducibili agli stessi operatori. Le

aziende coinvolte in queste ciclopiche operazioni di mercato,

infatti, cercano di essere presenti con più di una tecnologia

di punta sul mercato delle telecomunicazioni. In questo modo

saranno pronte a sfruttare tutte le possibili opportunità di

redditività scegliendo, al momento opportuno, la tecnologia

che riuscirà a guadagnarsi la maggiore penetrazione presso

gli utenti.

Una rete... elettrica?

Un'alternativa alla fibra ottica potrebbe essere

rappresentata dalla rete elettrica. Dopo alcuni anni di

sperimentazioni, costellate da diversi insuccessi, la società

inglese Norweb è riuscita a sviluppare e rendere funzionante

una tecnologia che consente di veicolare dati ad alta

velocità attraverso i comuni cavi di distribuzione

dell'energia elettrica. Questa tecnologia, denominata Digital

Powerline, si basa su un'idea non dissimile dal multiplexing

per le linee telefoniche: si tratta di trasmettere attraverso

i fili di rame dell'elettricità onde elettromagnetiche che

sfruttano delle bande di frequenza diverse da quelle della

corrente elettrica. La portata di questa trasmissione,

tuttavia, a causa delle enormi interferenze che si generano,

è limitata a pochi chilometri. Dunque questa tecnologia non

sostituirà la fibra ottica per le grandi dorsali, ma potrà

essere usata solo per lo smistamento dei dati verso l'utenza

residenziale.

Questi segnali, una volta arrivati nelle abitazioni, vanno

convertiti in flussi di dati binari comprensibili dal

computer. A tale fine potranno essere usate diverse soluzioni.

La prima, destinata all'utenza domestica, consiste in un

dispositivo di filtro collegato da un lato alla presa della

corrente e dall'altro al PC mediante la tradizionale porta

parallela o la più efficiente interfaccia USB. Una seconda

famiglia di periferiche utilizzerà, per il collegamento verso

il PC, un cavo di rete Ethernet, consentendo di connettere ad

Internet piccole e medie reti locali.

Diverse aziende di telecomunicazioni in Gran Bretagna e

negli Stati Uniti stanno sperimentando questo sistema di

trasmissione, che potrebbe eliminare a costi bassissimi e in

un colpo solo il problema dell'ultimo miglio. Su questa strada

si muovono anche alcuni progetti di aziende italiane come

quello avviato da ENEL e Wind nelle città di Milano e Bologna

(che assai ottimisticamente intendeva arrivare alla

commercializzazione entro l'inizio del 2001), e da e.Biscom e

AEM, battezzato Power Line Communication.

Tuttavia è opinione diffusa che le difficoltà tecniche da

superare, i costi e dubbi sull'efficienza effettiva non

rendano questa tecnologia, almeno per ora, una reale

concorrente della fibra ottica per la fornitura generalizzata

di servizi a banda larga via cavo.

WAP: senza cavo e senza utenti

Iniziamo la nostra rassegna delle tecnologie a banda larga wireless

con una tecnologia a banda stretta: il Wireless Application

Protocol (WAP). Sembrerà una contraddizione, ma in

effetti l'inizio di quel nuovo paradigma nell'uso della rete

che viene comunemente indicato come 'Internet mobile', e che

troverà piena applicazione con l'avvento dei sistemi di

comunicazione cellulari ad alta velocità, inizia proprio da

qui.

Il WAP è un protocollo dedicato alle comunicazioni

cellulari, sviluppato al fine di scambiare dati tra telefoni

portatili GSM e rete Internet. Mediante questo protocollo è

possibile inviare contenuti testuali codificati attraverso un

apposito linguaggio di markup la cui sintassi si basa su XML:

il Wireless Markup Language (WML). Esistono dei

convertitori software automatici che sono in grado di

trasformare documenti HTML in WML rendendo così (almeno in

linea di principio) veicolabile via cellulare un grande

quantitativo di informazioni Internet. Per accedere a questi

contenuti è necessario disporre di telefoni portatili

abilitati al protocollo WAP e dotati di un apposito browser.

Non guasta inoltre (e in certi casi è davvero indispensabile)

un display LCD leggermente più grande rispetto a quello dei

portatili tradizionali.

Il protocollo WAP, come detto, non si può sicuramente

annoverare fra le tecnologie a banda larga. Esso, infatti, è

stato appositamente studiato per veicolare informazioni

tramite l'attuale tecnologia di comunicazione cellulare GSM,

la cui velocità di trasmissione dati è limitata a soli 9600

Bps. Questo limite impedisce ovviamente la trasmissione di

contenuti multimediali. Le informazioni veicolate via WAP sono

dunque di norma solo dati testuali, e anche in questo caso

l'accesso è decisamente lento e, per giunta, la comunicazione

è piuttosto instabile. Inoltre, è impensabile che lo schermo

degli attuali telefonini - a malapena utilizzabile per leggere

o spedire brevi messaggi di testo - possa costituire

un'interfaccia accettabile per la consultazione di contenuti

informativi articolati, anche solo testuali. Lo slogan

'piccolo è bello' si scontra in questo caso con un principio

ancor più fondamentale, quello dell'usabilità delle

interfacce. Contro un'interfaccia scomoda e inadeguata, anche

la migliore tecnologia è impotente - e la tecnologia WAP è

ben lontana dall'essere la migliore. Di conseguenza,

nonostante le massicce campagne pubblicitarie, i servizi WAP

hanno avuto un successo di mercato molto ristretto,

circoscritto soprattutto a quegli utenti che li utilizzano per

effettuare transazioni finanziarie.

Con ogni probabilità la più rilevante ricaduta positiva

degli investimenti effettuati in questa tecnologia consiste

nell'aver avuto occasione di sperimentare su vasta scala l'uso

di servizi interattivi nell'ambito della trasmissione dati

cellulare, ed i relativi modelli di business, in attesa

dell'introduzione di standard tecnologici più efficienti. Il

futuro di WAP in quanto tale, invece, ci sembra decisamente

limitato.

GPRS: un passo avanti

Il General Packet Radio Service (GPRS) è uno

standard di comunicazione cellulare ideato per aumentare la

capacità di banda delle attuali reti GSM. Anche questa,

dunque, è una tecnologia che punta ad aumentare la velocità

della trasmissione dati utilizzando le infrastrutture di

trasmissione preesistenti, in modo da garantire miglioramenti

dei servizi nel modo più rapido ed economico possibile.

Per ottenere questo risultato, GPRS introduce nella

comunicazione cellulare una modalità di comunicazione delle

informazioni che ha fatto la fortuna di Internet: la

commutazione di pacchetto[ 7 ].

Attualmente la rete GSM è a commutazione di circuito: chi

effettua una chiamata vocale impegna completamente, per tutto

il tempo della conversazione, uno dei canali resi disponibili

dall'antenna che serve la 'cellula' di territorio in cui si

trova. L'utente - sia che trasmetta voce, sia che trasmetta

dati - occupa tutta la banda del canale, anche se il transito

di dati durante l'impegno della linea è minimo. Di

conseguenza la tariffazione avviene in base al tempo di

utilizzo della linea. Con la tecnologia GPRS, invece, la

comunicazione si baserà sulla commutazione di pacchetto. I

telefoni GPRS saranno costantemente connessi alla rete e in

base al quantitativo di 'pacchetti' di dati inviati e ricevuti

otterranno dal sistema più o meno banda. Questo permetterà

ai gestori di sfruttare meglio le frequenze cellulari evitando

che un solo utente impegni un intero canale per comunicare

pochissimi dati.

Il limite teorico della velocità di trasmissione

raggiungibile con la tecnologia GPRS è di 172,2 Kbps. In

realtà il servizio che sarà commercializzato non arriverà a

tali velocità: questo, infatti, richiederebbe che i gestori

di telefonia cellulare dedicassero al traffico generato dagli

utenti tutte le frequenze di cui dispongono. Inoltre i

telefonini attualmente in commercio sono in grado di gestire

solo quattro canali radio in ricezione e uno in trasmissione.

Per questo i gestori di reti mobili cellulari italiani stanno

sperimentando servizi GPRS che permettono di arrivare a 50,4

Kbps in entrata (dalla rete al telefonino), e 12 Kbps in

uscita, velocità corrispondente all'unione di 4 linee in

ricezione e una in trasmissione. Verosimilmente, considerando

le frequenze di servizio e i canali preferenziali che

sicuramente i gestori vorranno tenere per sé, si arriverà

entro la metà del 2001 a sperimentare delle linee a 56 Kbps,

equiparabili alla banda attualmente raggiungibile con un

normale modem analogico.

Pur occupando le stesse frequenze dell'attuale GSM, il

passaggio verso il sistema GPRS - anche dal punto di vista

dell'impegno economico - non è stato indolore per i gestori

di telefonia mobile. Sia gli apparati hardware sia i software

di trasmissione e ricezione sono stati modificati

appositamente. Un altro notevole sforzo, in vista della

commercializzazione su vasta scala del servizio, è legato al

cambio dei sistemi di tariffazione. Come si è già accennato,

il passaggio dalla commutazione di circuito alla commutazione

di pacchetto implica infatti che gli utenti potranno essere

connessi permanentemente al sistema cellulare, e questo impone

il passaggio dalla tariffazione a tempo a quella basata sul

calcolo dei dati trasmessi e inviati (Pay per Bit).

Come è già successo per WAP, anche per il futuro della

tecnologia GPRS si pongono interrogativi legati alla

sovrapposizione con altri standard più evoluti: infatti, se

GPRS è arrivato, UMTS è molto vicino! Non è tuttavia

plausibile che questa tecnologia sia destinata a cedere il

passo così celermente al fratello maggiore di terza

generazione, anche perché, come vedremo, la stessa diffusione

di UMTS richiede un lavoro tecnologico non indifferente. Uno

scenario più probabile è quello che prevede per i prossimi

anni una segmentazione dei mercati di riferimento. Il GPRS

sarà dunque rivolto in prima istanza all'utenza consumer,

mentre UMTS si rivolgerà agli utenti professionali e avrà

inizialmente tariffe assai più alte.

UMTS: la connessione globale

Molti analisti concordano nel ritenere che l'introduzione

di UMTS segnerà una rivoluzione epocale nella storia della

comunicazione, rivoluzione che inciderà profondamente anche

sul modo di vivere di gran parte della popolazione, almeno nel

mondo occidentale.

Per capire in che modo e perché questa tecnologia abbia

una portata innovativa tanto ampia, cominciamo con

l'analizzarne le caratteristiche. UMTS è uno standard di

comunicazione dati studiato ormai da un decennio dall'ITU (International

Telecommunications Union), e in particolare dal gruppo di

lavoro internazionale IMT-2000. La definizione di questo

standard è stata un successo enorme, visto che alla complessa

opera di standardizzazione hanno partecipato praticamente

tutti gli operatori di comunicazione mobile, satellitare,

radio-televisiva; i produttori di hardware e software; molti

istituti governativi; aziende statali ed enti di ricerca di

tutto il mondo.

La sigla UMTS sta per Universal Mobile Telephone System.

L'appellativo di 'universale' deriva dalla caratteristica di

riuscire a integrare, in maniera del tutto trasparente per gli

utenti, infrastrutture di comunicazione via etere, sia

cellulari sia satellitari, e via cavo. UMTS arriva a un transfer

rate di oltre 2 Mbps, sia in ricezione sia in

trasmissione, e permette di fruire del servizio sull'intera

superficie del pianeta, anche se si è in movimento. Questa

tecnologia, dunque, darà a ciascuno di noi la possibilità di

una connessione individuale e permanente alla rete, in grado

di seguirci nei nostri spostamenti.

UMTS utilizza un reticolo strutturato di frequenze che

vanno dai 1900 ai 2200 Mhz, e la sua introduzione richiede una

radicale trasformazione degli standard di radiotrasmissione e

dei sistemi di assegnazione dei canali etere. Le norme di

trasmissione dati per l'UMTS sono state elaborate dall'UTRA (UMTS

Terrestrial Radio Access), e prevedono la divisione delle

tradizionali celle di telefonia mobile in una gerarchia di

sottocelle: nell'ordine, macro celle, micro celle, micro-pico

celle, e pico celle. La velocità di trasmissione varia a

seconda della collocazione dell'utente sul territorio e quindi

della cella di riferimento. Praticamente tutto il pianeta

sarà coperto da macro celle che garantiranno una velocità

minima di 144 Kbps. La velocità del trasferimento dati

aumenta man mano che le celle concentriche si infittiscono

(tipicamente nei centri abitati) e il massimo di transfer

rate (che come detto è di 2 Mbps) è raggiungibile nelle

zone coperte da pico celle.

Questo sistema ha, evidentemente, il limite di rischiare il

sovraffollamento delle celle più piccole e arrivare quindi a

possibili rallentamenti del servizio. Ma la soluzione a questo

problema è insita nello standard stesso. Le pico celle,

infatti, sono appena di poche decine di metri: basta quindi

spostarsi di poco per ottenere un aumento delle prestazioni. E

in ogni caso, per quanto possa essere affollata una pico

cella, si potranno sempre garantire le velocità delle celle

gerarchicamente superiori. Inoltre esiste la possibilità da

parte degli operatori di concentrare maggiore banda passante

in particolari aree geografiche per periodi limitati di tempo

(ad esempio in caso di grandi eventi di massa).

Con queste caratteristiche tecniche è facile ipotizzare

che su questa tecnologia convergerà l'offerta di una gran

mole di contenuti multimediali e servizi interattivi. Da un

terminale mobile UMTS si potranno ricevere e trasmettere audio

e video ad alta qualità, effettuare videotelefonate o

videoconferenze, accedere a tutti i servizi informativi di

Internet (con terminali che saranno probabilmente più simili

agli attuali computer palmari che ai telefonini ai quali siamo

abituati). Poiché le pico celle (le celle UMTS di dimensioni

minori) sono assai più piccole delle celle GSM, un terminale

UMTS potrà essere localizzato con estrema precisione, in modo

da fornire informazioni contestualizzate e localizzate

rispetto al territorio. Questo permetterà dunque di avere

indicazioni sull'ubicazione della farmacia di turno più

prossima (avendo direttamente dal terminale il riferimento su

piantine topografiche elettroniche), di ricevere il catalogo

delle mostre nella galleria d'arte all'angolo, o di sapere

l'orario della prossima proiezione di un film nel cinema più

vicino, ma in linea di principio anche di controllare, se non

saranno fornite le opportune garanzie di privacy, gli

spostamenti anche minimi di ciascuno di noi!

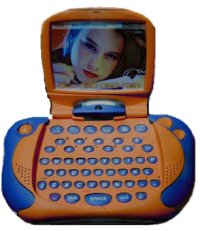

Figura 54 Uno dei prototipi di terminale UMTS. Da

notare l'aspetto assai simile ad un computer palmare e la

micro telecamera posta sotto il display

A puro titolo esemplificativo, abbiamo provato a stilare un

elenco dei possibili servizi che potranno essere forniti

mediante la tecnologia UMTS, divisi per categoria. Ecco di

seguito il risultato.

- Comunicazioni personali

- Telefonia

- Videotelefonia

- Videoconferenza

- Posta elettronica

- Navigazione Web

- Servizi economici e finanziari

- E-commerce

- Trading on-line

- Pagamenti elettronici e borsellino elettronico

- Home banking

- Educazione e formazione

- Educazione a distanza

- Accesso a e-book, giornali e riviste on-line,

biblioteche

- Gruppi di studio e classi virtuali

- Teleformazione certificata

- Addestramento a distanza (sia su simulatori sia su

macchinari reali)

- Accesso a banche dati on-line

- Intrattenimento

- Audiovisivi on-demand

- Audiovisivi multicast

- Registrazioni audio e video

- Giochi interattivi

- Servizi di pubblica utilità

- Pronto intervento

- Telemedicina

- Consulenze on-line

- Servizi di localizzazione e antifurto

- Amministrazione pubblica

- Certificazioni on-line

- Gestione fiscale

- Pagamento immediato di multe, ecc.

- Servizi per le aziende

- Gruppi di lavoro virtuali

- Mobile office

- Connessioni private e trasmissioni audiovisive

dedicate a gruppi chiusi

- Help Desk, Customer care e

riconoscimento vocale

- Servizi "home oriented"

- Controllo remoto di elettrodomestici

- Controllo remoto degli ambienti

- Virtual baby-sitting

- Gestione automatica dell'economia domestica

Probabilmente si tratta di una lista incompleta, dato che

altri servizi potranno emergere attraverso la progressiva

esplorazione concreta delle possibilità offerte dall'Internet

mobile. Ma la conclusione generale è indubbia: l'uso di un

terminale UMTS modificherà moltissime delle attività che

caratterizzano la nostra vita quotidiana, dal lavoro allo

studio, dal divertimento alla comunicazione interpersonale.

Bluetooth e la casa del futuro

Se UMTS rappresenta la nuova frontiera della comunicazione wireless

sul territorio, un'altra tecnologia cambierà il modo di usare

gli apparati che occupano lo spazio domestico. Si tratta di Bluetooth,

un sistema di trasmissione wireless che permette di far

comunicare dispositivi elettronici di vario tipo (PC, computer

palmari, telefonini, elettrodomestici in genere) entro un

raggio di cento metri. La banda di frequenza usata da

Bluetooth si colloca intorno ai 2.4 Ghz, e permette di

raggiungere una velocità massima di 2 Mbps. Date le sue

caratteristiche, il campo di applicazione principale di questa

tecnologia consiste nell'interconnessione di tutti gli

apparati elettronici domestici in una rete locale senza fili.

Bluetooth sarà dunque, prevedibilmente, il mattone

tecnologico della casa del futuro.

Rispetto alle abitazioni in cui viviamo oggi, la casa del

secondo millennio sarà caratterizzata da una nuova

generazione di impianti ed elettrodomestici intelligenti,

dotati di hardware programmabile e di specifici sistemi

operativi. Mediante le interfacce di trasmissione Bluetooth

essi saranno collegati tra loro e con la rete Internet. Questo

li renderà raggiungibili in qualsiasi momento da qualsiasi

punto della rete.

Come risultato, ogni singolo servizio, dall'accensione di

una lampadina al cambio di canale del televisore,

dall'accensione del forno all'avvio dell'impianto di

climatizzazione, sarà controllabile mediante un computer

palmare dotato di interfaccia Bluetooth. E, naturalmente, lo

stesso palmare sarà in grado di comunicare mediante UMTS,

permettendo di effettuare tutte queste operazioni dovunque ci

si trovi.

Figura 55 Apparentemente una normale penna, è invece

un meccanismo di scrittura avveniristico: grazie a una micro

telecamera a raggi infrarossi e la tecnologia Bluetooth, la

normale scrittura corsiva su carta viene trasmessa al computer

e su Internet in tempo reale

Quelle che abbiamo elencato non sono invenzioni da racconto

cyberpunk: i prototipi di questi infodomestici

esistono già nei laboratori delle grandi industrie

tecnologiche. Alcuni di essi cominciano già a essere

commercializzati, ed entro pochi anni potranno entrare nel

mercato di massa.

Nelle pagine precedenti, abbiamo sostenuto in più di

un'occasione che la diffusione delle nuove tecnologie di rete

cambierà radicalmente il modo di comunicare e di vivere[

8 ]. Un'affermazione per molti versi generica;

tuttavia, è estremamente difficile prevedere con maggiore

precisione quali e quante saranno le trasformazioni, e in che

direzione si muoveranno. La stessa storia di Internet ne offre

eloquente testimonianza[ 9 ]:

nata come rete di ricerca finanziata dai militari, a

trent'anni di distanza Internet è divenuta un medium di

comunicazione globale con applicazioni in ogni settore delle

attività sociali. È probabile che pochi degli stessi

ricercatori che contribuirono alla sua nascita prevedessero

uno sviluppo di questo tipo.

Tuttavia, il tentativo di prevedere, anticipare e

indirizzare gli sviluppi tecnologici fa parte non solo della

natura umana ma delle stesse necessità operative dei

protagonisti del settore, che devono valutare e selezionare

gli investimenti da compiere. In questa situazione, la

strategia migliore consiste nel cercare di basare le proprie

previsioni, anziché su infatuazioni e mode tecnologiche del

momento, su un'analisi razionale della situazione, inquadrando

lo sviluppo dei media di rete nel suo contesto culturale,

tecnologico ed economico. Senza dimenticare che un fattore

essenziale è rappresentato dalla disponibilità di dati e

informazioni, e dall'esistenza di strutture di formazione,

discussione, elaborazione argomentativa delle scelte. In altri

termini: cercare di prevedere e indirizzare correttamente lo

sviluppo tecnologico è importante, ma possiamo sperare di

riuscirci, in maniera certo sempre parziale e approssimativa,

solo se siamo sufficientemente e correttamente informati, e se

disponiamo dei necessari strumenti per una discussione

razionale che coinvolga il maggior numero possibile dei

soggetti interessati (inclusi gli utenti finali). Un compito

alla cui realizzazione dovrebbero collaborare soggetti

politici e rappresentativi (partiti, parlamento, governo),

soggetti tecnologici e industriali, e il mondo della

formazione e della ricerca. Facile a dirsi, naturalmente, ma

assai più difficile da realizzare in pratica.

Un'altra riflessione possibile sulle implicazioni della

banda larga è quella relativa alla diffusione di massa delle

nuove tecnologie di rete, che implica per forza di cose una

semplificazione nelle procedure d'uso e di accesso alle

tecnologie stesse.

Se non si dispone di una tecnologia sufficientemente

facile, comoda e sicura, vengono a cadere i motivi per

preferire ad esempio il pagamento on-line di un bollettino

rispetto alla tradizionale fila all'ufficio postale. E non a

caso, verso un costante incremento di 'usabilità' delle

interfacce si sta muovendo tutta la moderna scienza

dell'informazione, ivi compresi la telematica e i servizi di

rete.

Ma proprio questa tendenza comporta anche, forse

inevitabilmente, un rischio rilevante di 'perdita del

controllo' da parte dell'utente finale. Infatti, mentre da un

lato si cerca di avvicinare la tecnologia alle competenze del

pubblico, è in corso anche un processo parallelo di

livellamento verso il basso delle competenze degli utenti

avanzati. Un chiaro esempio, in questo senso, è rappresentato

dai moderni sistemi operativi per personal computer: la

possibilità di controllo sui meccanismi profondi del sistema

operativo sfugge ormai completamente all'utente finale, anche

avanzato, mentre le interfacce grafiche sono studiate in modo

da indurlo a utilizzare solo pochi comandi noti, rendendo

sempre più complesso e difficile l'accesso a reconditi e

'pericolosi' pannelli di configurazione.

Obiettivo di queste considerazioni non è quello di

rivendicare la funzione dei 'guru', pochi utenti esperti in

grado di comprendere (e magari indirizzare) i meccanismi dei

processi tecnologici, ma di sottolineare il rischio che venga

del tutto a mancare la capacità di una visione d'insieme,

sufficientemente articolata e competente, su tecnologie che

entrano in maniera così pervasiva nella vita dei singoli e

della collettività. Il pericolo di perdita di controllo da

parte dell'utente finale ha infatti un suo corrispondente 'di

macrolivello': l'aumento enorme della complessità e del

numero delle conoscenze collegate alle nuove tecnologie di

rete impedisce, anche a gruppi tecnicamente preparatissimi, di

padroneggiare in maniera sufficientemente approfondita una

porzione significativa dell'orizzonte tecnologico al quale si

fa riferimento.

Certo, nel mondo dell'alta tecnologia si deve per forza di

cose partire da una parcellizzazione dei saperi. E questo dato

di fatto non è interpretabile solo in modo negativo (come

condizione per lo sviluppo di una oligarchia capace di

controllare le tecnologie e di applicare una politica del divide

et impera conoscitivo), ma rappresenta in molti casi

un'occasione di pluralismo e democraticità, proponendo

modelli collaborativi di ricerca e di divisione del lavoro. A

questo proposito si potrebbe citare il noto e splendido

esempio di lavoro collaborativo che ha portato alla nascita e

allo sviluppo, nelle sue diverse forme, del sistema operativo

Linux.

Ma frutti così ammirevoli del lavoro collaborativo

attraverso le nuove tecnologie partono sempre da una profonda

conoscenza degli strumenti (teorici e pratici) utilizzati. Se

è vero che per raggiungere un buon risultato nel mondo di

frontiera delle tecnologie di rete è ormai comunque

necessario unire le forze e le competenze di più persone o

gruppi di persone, è anche vero che non si può prescindere

da un percorso articolato di formazione e autoformazione

individuale e collettiva. Mettere a disposizione della

collettività gli strumenti per poter svolgere questo cammino

formativo appare - proprio alla luce delle problematiche fin

qui dibattute - quasi un obbligo morale: un obbligo che

riguarda ciascuno di noi, ma riguarda anche la società nel

suo insieme e le sue istituzioni politiche e culturali.

Non è possibile chiudere queste considerazioni dedicate

alle prospettive della banda larga e dell'Internet mobile

senza mettere in evidenza il fatto che, per quanto larghe

possano essere, le strade della rete non saranno di fatto

ugualmente percorribili per tutti.

Il divario più grande è quello tecnologico e culturale: i

paesi che hanno le risorse e la capacità di muoversi verso lo

studio, lo sviluppo e l'applicazione di standard di

trasmissione avanzati, avranno l'opportunità di porsi come

interlocutori attivi nella rivoluzione della Information

Society. Chi invece rimarrà indietro potrà, nella

migliore delle ipotesi, ingrossare l'esercito dei consumatori,

nella peggiore quello degli esclusi o, come usano dire i

sociologi, degli 'infopoveri'.

Si rischia di arrivare al paradosso di vedere intere

popolazioni che vivranno - più o meno inconsapevolmente - in

un mondo magico di suoni e di filmati onnipresenti ma

inaccessibili: dallo stesso metro quadrato di superficie

terrestre chi ne avrà la possibilità potrà connettersi alla

rete e mandare un fax o ordinare una pizza, quando un passo

più in là, ignaro di vivere in un mondo iperconnesso, c'è

chi non ha di che sfamarsi.

Questa considerazione deve essere sempre presente nel

parlare dell'impatto economico, sociale e culturale delle

nuove tecnologie. E tuttavia, se è vero che alcuni paesi del

mondo avranno enormi difficoltà nel recuperare il grave handicap

tecnologico (ma ancor prima economico e culturale) rispetto ai

paesi ricchi e industrializzati, è anche vero che la

rivoluzione delle comunicazioni wireless è, potremmo

dire, intrinsecamente globale, capace di portare servizi

funzionali anche in luoghi dove una carenza endemica di

infrastrutture impedisce l'uso delle tecnologie tradizionali[

10 ].

La banda larga offre dunque effettivamente, seppure con

molti rischi, la possibilità di cambiare in meglio il nostro

pianeta. Gli stessi satelliti e le stesse micro e macro celle

UMTS saranno utilizzabili sia sul nord America sia sull'Africa

settentrionale, senza sostanziali differenze. Sta a noi

utilizzare queste risorse secondo una logica che non sia

unicamente quella del profitto immediato, spingendo lo sguardo

abbastanza lontano e cercando di evitare i possibili impatti

negativi in campo culturale, economico-sociale e - fattore da

non trascurare - anche ecologico.

pagina avanti

| [

1 ] |

L'uso dell'espressione

'banda larga' per indicare la trasmissione di dati in

formato digitale ad alta velocità è legato al fatto

che la velocità di trasmissione di un canale digitale

è proporzionale all'ampiezza dell'intervallo di

frequenze elettriche o elettromagnetiche che vi possono

essere veicolate, detta larghezza di banda. |

| [

2 ] |

J. Rifkin, L'era

dell'accesso. La rivoluzione della new economy,

Mondadori 1999. |

| [

3 ] |

Per canale si intende una

frazione di banda che sia in grado di veicolare senza

eccessive distorsioni un segnale binario. |

| [

4 ] |

La banda nella telefonia

tradizionale corrisponde al range di frequenze

fra i 300 Hz e i 3400 Hz. |

| [

5 ] |

Il riferimento per lo

standard è il protocollo T1E1.4 dell'ANSI (American

National Standard Institute). |

| [

6 ] |

Sia Ferrovie dello Stato

sia Società Autostrade hanno la possibilità di

stendere i cavi in fibra ottica senza la necessità di

lenti e costosi scavi: i cavi, infatti, trovano posto

lungo le tratte ferroviarie e autostradali. |

| [

7 ] |

Su questi temi rimandiamo

il lettore a F. Ciotti e G. Roncaglia, Il mondo

digitale.Introduzione ai nuovi media, Laterza 2000,

pp. 127 sgg. |

| [

8 ] |

Naturalmente questo sarà

vero solo per quelle popolazioni e quelle fasce sociali

in grado di sostenere i costi necessari per svilupparle,

comprarle e usarle. L'idea che le nuove tecnologie di

rete costituiscano da sole e quasi per virtù salvifica,

senza interventi di indirizzo e senza le opportune

scelte politico-economiche, uno strumento per la

riduzione delle disuguaglianze ci sembra rappresentare

una pericolosa illusione. |

| [

9 ] |

Su questo rimandiamo al

capitolo 'La storia di Internet' di M. Calvo et al.,

Internet 2000, Laterza 1999. |

| [ 10

] |

Altrove in questo stesso

libro abbiamo citato l'opinione di Dick Brass, uno dei

'guru' dell'alfabetizzazione attraverso l'uso delle

nuove tecnologie, secondo cui grazie all'avvento degli

e-book e delle connessioni wireless "There'll

be no village in India or Africa too poor to have a

library equivalent to the greatest universities in the

world". Una considerazione di indubbio fascino,

anche se è bene non dimenticare che - secondo il motto

popolare - la cultura non si mangia, neanche nella

variante elettronica rappresentata dagli e-book. |

|