Testo

Un po' di storia

[Torna all'indice]

Capitolo I.

Nascita e primi passi dell'opera in musica

Chi riuscirà mai ad ottenere che gli scrittori di Storie letterarie non dicano nei loro manuali che il melodramma è una creazione della «Camerata fiorentina»? Già da tempo i musicologi hanno messo in guardia contro questo errore, ma esso viene ancora ripetuto con una insistenza e una monotonia davvero sconfortanti.

La «Camerata fiorentina» era un'accolta di eruditi d'ogni specie che su la fine del cinquecento si adunava in Firenze nella casa del Conte Giovanni Bardi, e partito questi per Roma, continuò a riunirsi nella casa di Messer Jacopo Corsi. Nel numero di questi eruditi, letterati, umanisti, musicisti e poeti, era il liutista e compositore, Vincenzo Galilei, padre del sommo fisico, il quale sosteneva che si doveva «far ragionare un solo cantando et non tanti nell'istesso tempo come oggi (contr'ogni dovere) si costuma». Nei madrigali e in generale nella musica polifonica «tanti nell'istesso tempo» cantavano, e questo accadeva da almeno due secoli. La mira è dunque contro la polifonia[1] e in sostegno del canto monodico. Nello stesso tempo il cantore Giulio Caccini compone arie e canzonette a una sola voce, che poi raccoglierà nel 1601 sotto il titolo significativo di «Nuove Musiche».

Un altro intento ancora si proponevano gli uomini della «Camerata», e cioè di far rivivere la tragedia greca. Ma nulla sapevano della musica dei Greci, non ostante gli Inni di Mesomede pubblicati, ma non saputi interpretare, dal Galilei. Non avevano che delle cognizioni vaghe, tratte dalle letture dei classici. Partirono dall'idea di creare un recitativo che stesse tra il canto melodico e il discorso parlato, «una sorta di musica - scrive il Caccini - per cui altri potesse quasi che in armonia favellare», un «ragionare cantando». Erano persuasi, così facendo, di aver resuscitato la maniera di cantare «usata dagli antichi Greci nel rappresentare le loro tragedie». Chi poteva tenerli dal fare subito un tentativo? Ed ecco allora Jacopo Peri, detto «il Zazzerino» per la lunga e bella chioma, cantore anch'egli e dicitore finissimo, musicare nel 1599 la Dafne del poeta Ottavio Rinuccini. Entrambi erano componenti della «Camerata». Dell'opera non rimangono che frammenti dai quali non è possibile farsi un'idea precisa del risultato complessivo. E nulla ci rimane degli altri tentativi fatti fino dal 1590 da Emilio de' Cavalieri (altro cameratista) su la favola pastorale di Laura Guidiccioni: Il satiro.

Ma una grande occasione si presentava per un'altra prova più decisiva: le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia. Fra i festeggiamenti solenni che si fecero a Firenze in tale occasione, rimase memorabile la rappresentazione dell'Euridice del poeta Rinuccini, musicata dal Peri, avvenuta a Corte, e perciò davanti a un pubblico ristretto di nobili e di intellettuali, la sera del 6 ottobre del 1600. Due anni dopo il medesimo poema veniva musicato dal Caccini; e queste opere per fortuna ci sono rimaste. Ma questi ricercatori della tragedia greca, dopo aver scartato ogni soggetto tragico, e prescelto favole pastorali e mitologiche a lieto fine, infilano una serie di recitativi in cui la voce accentua con scarsi movimenti il suono o il significato delle parole, o accenna appena musicalmente le modulazioni del linguaggio naturale. Qua e là qualche breve coro pastorale, ancora in forma madrigalesca, se pure con un polifonismo attenuato; il tutto sostenuto dall'accompagnamento di un'orchestra formata di pochi istrumenti (liuti, chitarroni, cembali e qualche flauto) le cui parti non erano scritte, ma venivano improvvisate (o combinate alle prove) su un «basso cifrato», dove le cifre indicano le note fondamentali dell'accordo. In ben pochi momenti l'ispirazione del musicista si abbandona a slanci lirici che abbiano forma di melodia compiuta. Uno di questi è il canto trionfale di Orfeo che riconduce alla vita Euridice: «Gioite al canto mio», nell'opera del Peri.

Orbene, tutto questo non è la tragedia greca: su questo punto il fallimento è completo. Ma non è neppure quello che verso il 1650 verrà chiamato l'opera in musica, e più tardi il melodramma, cioè una successione di arie, recitativi, duetti concertati, non importa se staccati o fusi, in cui il canto, lirico o drammatico, accentri in sé il maggior interesse e la maggiore efficacia espressiva del dramma.

D'altra parte va ricordato che mentre solo alla fine del secolo XVI la Camerata fiorentina teorizza e procura di attuare la tragedia greca come manifestazione d'arte scenica poetico-musicale, già fino dai primi anni del secolo stesso in varie altre città d'Italia si pongono in musica tragedie, favole mitologiche e commedie. Vale la pena di ricordare L'Alidoro di Gabriele Bombasi, rappresentatesi a Reggio Emilia il 2 novembre 1568, e il Proteo pastor del mare musicato da Giuseppe Zarlino e Claudio Merulo su poesia di Cornelio Frangipane, e rappresentato a Venezia nel 1574 per la venuta di Enrico III, mentre a Modena, pare nel 1594, quell'arguto spirito e sommo polifonista che fu Orazio Vecchi, musicava per intero, ma in forma polifonica (e perciò scenicamente irrappresentabile) e senza accompagnamento strumentale, una «commedia harmonica» di sua invenzione, con gli immortali tipi delle nostre maschere (ciascuna delle quali si esprime a mezzo di un coro di cinque voci), con scene burlesche, satiriche, sentimentali e drammatiche, intitolato L'Ampfiparnaso. Il faceto vi si sposa al grave, perchè, scrive il Vecchi, la musica dev'essere «specchio dell'humana vita». Alle vicende amorose di Lucio e di Isabella, che sfiorano la tragedia, si intrecciano i capricci senili di Pantalone per la cortigiana Ortensia, le presuntuose ambizioni del Dottor Graziano per la figlia di Pantalone e le spropositate strampalerie dei suoi madrigali, le spagnolesche pose di conquistatore del Capitan Cardon, che Isabella finemente deride e delude, le ingenue schiocchezze e furberie dei servi Pedrolino, Zane e Francatrippa, e, capolavoro d'umorismo, il dialogo di questi con gli Ebrei. Anche senza l'orchestra, anche senza la possibilità di visione scenica, sta di fatto che nell'Ampfiparnaso (come più tardi nelle Veglie di Siena dello stesso Vecchi) situazioni e caratteri sono musicalmente scolpiti con forza rappresentativa. Ed è per questa forza che Ampfiparnaso e Veglie debbono essere considerate «teatro» più ancora delle modeste espressioni monodiche dell'Euridice di Peri e di Caccini.

Ma all'opera in musica tendevano potenzialmente i drammi liturgici, e le rappresentazioni sacre del medioevo, e i popolari «maggi» dell'appennino tosco-emiliano; ed antica era la consuetudine di introdurre .musiche fra le scene e nelle scene di drammi e di commedie, mentre totalmente musicati erano gli «intermezzi», piccole commedie e farse che si inserivano fra un atto e l'altro delle tragedie e commedie rappresentate, per sollevare e riposare (notate il delicato pensiero!) lo spirito degli uditori.

Tutto questo ci avrebbe condotto fatalmente al melodramma anche senza la Camerata fiorentina, la quale mirava non a creare una forma d'arte nuova, ma a ripristinarne una antichissima.

Nello stesso anno 1600 in cui si eseguiva l'Euridice di Peri, a Roma Emilio de' Cavalieri faceva eseguire la Rappresentazione di Anima et di Corpo, su testo del Padre Agostino Manni. Era questa una rappresentazione scenica di carattere morale-religioso che si distoglieva dalle fiabe mitiche per mettere in scena il conflitto fra il piacere e la virtù, fra il Corpo che agogna il piacere dei sensi e l'Anima che aspira alla purità della vita e alle gioie ultraterrene. I recitativi hanno un carattere un po' più mosso e drammatico di quelli dell'Euridice, i cori presentano maggior vivezza di ritmi.

Un passo decisivo verso il melodramma fu però compiuto solo sette anni dopo, quando il 24 febbraio 1607 alla Corte dei Gonzaga a Mantova venne rappresentato l'Orfeo di Claudio Monteverdi, composto su poesia di Alessandro Striggio figlio. Il Monteverdi ha dato nuova vita al recitativo intensificandone l'espressione, allargandone e melodizzandone le linee, così da farne una specie di «arioso», di canto lirico, narrativo, o drammatico. Inoltre non rifugge dalle forme strofiche, ed anche da melodie del tipo «canzone a ballo» in cui l'elemento popolaresco della melodia porta un nuovo contributo di schiettezza, di varietà e di bellezza. Amplia e rende più numerose le sinfonie strumentali e i ritornelli dando loro un carattere descrittivo o psicologico. Non scrive ancora, salvo rari casi, le parti degli strumenti negli accompagnamenti ma segna momento per momento quali di essi debbono suonare, con evidenti precise intenzioni drammatiche e descrittive; ne accresce anche il numero introducendo organi, violini, viole, bassi da gamba, cornetti, trombe, tromboni, flauti e clarinetti. Mentre nell'Euridice di Peri e di Caccini la caratterizzazione dei personaggi era scarsa o nulla, nell'Orfeo di Monteverdi e nelle sue opere successive il canto penetra nello spirito dei personaggi e li individua fortemente, anche con una opportuna scelta dei registri di voce più adatti. In qualche pagina la profonda umanità dell'espressione drammatica del canto è tale che oggi, dopo tre secoli, non possiamo desiderarla maggiore. Valga come esempio il racconto della Messaggera che annunzia la morte di Euridice, così pieno di doloroso stupore e di orrore, e lo sconsolato pianto di Orfeo e il suo sublime addio alta Terra e al Sole allorché delibera di scendere agli Elisi per riportare con sé la sposa. Con queste pagine nasce per la prima volta nella storia della musica l'espressione tragica.

Il successo dell'opera fu enorme, ma il Cremonese ne scontava la gioia con un atroce dolore: quello della morte della sua giovane moglie Claudia Cattaneo. Nell'opera che scrisse l'anno successivo in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Francesco Gonzaga con Margherita di Savoia, l'Arianna, l'eco di questo suo dolore è passato nel famoso «lamento»: «Lasciatemi morire», che purtroppo è l'unico superbo frammento che di essa ci rimanga. Dal fondo della più cupa disperazione era sorta la voce melodiosa del più accorato rimpianto: il dolore è divenuto poesia e sollevato verso le stelle come una fiamma votiva.

Ormai l'esempio del Monteverdi è seguito altrove, con varia fortuna; specialmente a Roma, ove compongono opere maestri illustri come Domenico Mazzocchi, Marco Marazzoli, Stefano Landi e Luigi Rossi, mentre accanto al Monteverdi scrive il fiorentino Marco da Gagliano, il quale tuttavia appare ancora in gran parte legato agli schemi teorici della «Camerata fiorentina».

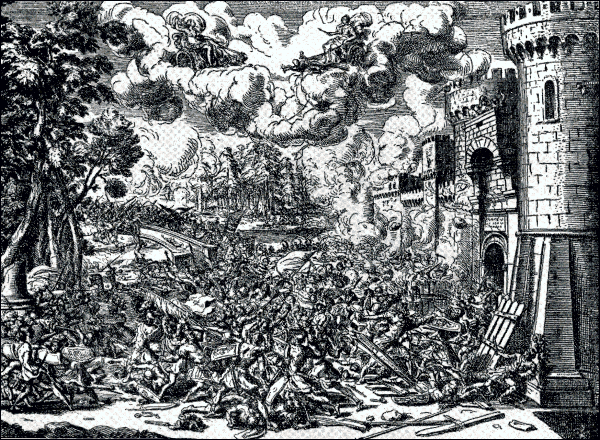

Però l'opera romana acquista caratteri differenti, sia perchè il recitativo perde d'interesse, mentre emerge l'aria e la canzone strofica, sia perchè il gusto della società romana, di cui si faceva interprete nei suoi libretti il cardinale Giulio Rospigliosi (poi Papa Clemente IX), andava verso una rappresentazione in cui la scenografia, la coreografia e le macchine fantasiose (nubi e carri sospesi tra ciclo e terra con apparizioni di divinità, draghi e mostri di varia natura, voragini infernali che vomitavano fiamme, improvvise trasformazioni di scene) tendevano ad avere maggiore interesse della musica. Dell'importanza che si attribuiva alla scenografia fa testimonianza il fatto che essa fu in vari casi affidata a un artista dell'altezza di Gian Lorenzo Bernini.

Ora, è da ricordare che il Teatro Barberini, nel quale avevano luogo a Roma gli spettacoli d'opera, se non era aperto al pubblico pagante, era però capace di 3000 posti, il che praticamente equivale a uno spettacolo pubblico. Ma nel 1637 il musicista e poeta Benedetto Ferrari si reca a Venezia, acquista l'antico teatro S. Cassiano e lo apre al pubblico con l'Andromeda, opera composta su un suo libretto dal musicista romano Francesco Manelli. Con questa esecuzione l'opera romana viene trapiantata a Venezia e vi subirà nuovi sviluppi. Ma l'avvenimento sensazionale non è l'opera del Manelli, bensì l'apertura al pubblico di un teatro d'opera. Ciò avrà un'importanza enorme non solo per la diffusione di una forma d'arte ormai consacrata dal genio di tanti artisti, e specialmente del Monteverdi, ma per l'influenza che il pubblico, coi suoi gusti e le sue tendenze, eserciterà sull'opera stessa.

Non è a dire quale entusiasmo destasse questa novità, di cui già tanto si era sentito parlare, in termini della più mirabolante ammirazione, così da suscitare la più acuta curiosità di chi non aveva avuto la fortuna di assistervi. Il nuovo pubblico non aveva la cultura, l'educazione artistica, la finezza di gusto del pubblico umanistico presso il quale l'opera era stata tenuta a battesimo. Era un pubblico chiassoso, incolto, dai gusti semplici, schietti, popolani, però assai pronto a intendere e ad assimilare, facile all'entusiasmo come all'ira, ricco di fantasia, aperto alla poesia quando questa giungeva fino a lui per le vie più immediate. Un pubblico che portava nel teatro le passioni della strada, in cui si formavano partiti i quali sostenevano questo o quell'artista con un fanatismo che oggi, in termine sportivo, si direbbe «tifoso».

Davanti a questo pubblico il già vecchio Monteverdi, ormai da quasi trent'anni Maestro della Serenissima, fece rappresentare nel 1642 l'ultima sua opera, il suo capolavoro massimo: L'Incoronazione di Poppea. L'anno dopo il glorioso Musicista si spegneva all'età di 76 anni, ma lasciava un grande allievo: il cremasco Francesco Caletti Bruni, più noto come Cavalli, dal nome del suo protettore.

L'Incoronazione di Poppea, su libretto di Gian Francesco Busenello, reca nell'opera elementi nuovi: anzitutto il distacco dai soggetti mitologici e pastorali e l'ambientazione storica. Qui non più Orfeo, Arianna, Ulisse, ma Nerone, Seneca, Ottavia, Poppea sono i personaggi principali. Non combattimenti con mostri, non intervento di divinità, ma avvenimenti umani, crudeli come l'uccisione di Seneca e il ripudio di Ottavia, sensuali come gli amori di Nerone e Poppea, psicologici come l'ambizione e l'astuzia di Poppea per salire al trono.

Il recitativo monteverdiano si fa anche più penetrante, e plasma con forza e con rilievo i caratteri dei personaggi. La musica crea atmosfere e contrasti, scende negli intimi recessi del cuore umano e con pennellate vivide ne mette in luce miserie e grandezze, gioie e tormenti, entusiasmi e abbattimenti, nobiltà e frodi. E vi appare anche l'elemento comico, nuovo alla scena musicale, che Monteverdi aveva già affrontato nell'indimenticabile figura di Iro il pitocco nell'opera Il ritorno di Ulisse. La comicità nell' Incoronazione di Poppea sprizza dalle macchiette dei due soldati poltroni che dovrebbero far la guardia agli amori di Nerone, e invece si addormentano, e svegliati di soprassalto maledicono l'Imperatore, la sua amante, e Roma, e la milizia! Un'altra scena festevolmente umoristica è quella della Damigella che insegna il bacio al Paggetto. Il tragico emerge invece nell'austera morte di Seneca e nel pianto dei suoi amici, e nell'addio a Roma di Ottavia ripudiata; il cinico nei canti di Nerone e dei suoi commensali per la morte di Seneca. Ma non mancano neppure episodi secondari nei quali il Maestro trasfonde un senso di grande poesia, come nella canzone di Arnalta per addormentare Poppea.

Il Cavalli alitò nei suoi canti una grande nobiltà di sentimento, raggiunse anche in certe scene una forte intensità drammatica e lirica, ma non ci lasciò opere di così perfetta unità stilistica e di così continua ispirazione, come sono l'Orfeo e la Incoronazione. In Monteverdi aria e recitativo formano un tutto unico; con Cavalli incominciano già a staccarsi. Ma ci sono in talune opere di Cavalli arie in cui la melodia raggiunge un'ampiezza di respiro inusitata, e certi recitativi impressionano per la loro incisiva potenza. L'elemento magico trova in lui un rilievo plastico efficace, com'è nel recitativo e aria di Medea nell'opera Giasone (1649), e vigoria di tinte mostrano pure i quadri d'assieme. Ma quando Re Serse esprime il desiderio di una vita libera dalle gravi cure e dalle ipocrisie delle Corti, la sua musica tocca accenti di nuova e malinconica nostalgia; e nell'espressione del pianto, come nell'aria «Piangete occhi dolenti» dell'Egisto, il musicista raggiunge una verità commovente. Dopo il «lamento d'Arianna» molte altre opere della seconda metà del seicento contengono «lamenti»: la forma espressiva ha toccato la sensibilità del pubblico ed è divenuta popolare.

Con Fra Marcantonio Cesti, aretino, la melodia acquista ancor più in finitezza formale, e rivolge il suo campo espressivo ai sentimenti amorosi, ai quali particolarmente si mostra sensibile la vena del musicista che, malgrado la tonaca fratesca, sembra non fosse indifferente alle grazie femminili. La sua ispirazione è tenera e languida, mollemente sensuale, e pure non priva di poesia e di spiritualità. Una delle pagine più significative è certo la bellissima aria «Intorno all'idol mio» dell'opera Orontea (1649) tutta un sospiro carezzevole e commosso. È questa un'«aria del sonno», forma delicatamente cullante e sognante che, dopo quella di Arnaita nell'Incoronazione di Poppea del Monteverdi, diventerà anch'essa una specie di luogo comune indispensabile in ogni opera che voglia farsi applaudire.

Col bergamasco Giovanni Legrenzi entra nell'opera la grazia leggera della canzonetta, mentre il recitativo perde sempre più d'importanza e diventa ormai il «recitativo secco» inespressivo e monotono, cioè un recitativo fatto di alcune formule vocali che si ripetono con insistente uniformità, senza alcun nesso espressivo con la parola o tutt'al più con le inflessioni vocali del linguaggio parlato. Ci si avvia dunque verso un più aperto indirizzo edonistico, dove il fine non è più l'espressione dei caratteri, dei sentimenti e delle situazioni, ma il piacere di una melodia bella in sé stessa e cantata (ed anche infiorata di vocalizzi arbitrari) da una bella voce. Al di sopra del compositore incomincia ad emergere la personalità del cantante, che diverrà nel Settecento un vero tiranno del teatro.

Se con Alessandro Stradella, modenese, i vocalizzi diventano ormai un sistema obbligato che l'autore accetta scrivendoli egli stesso, va però segnalato che il musicista tende a volgerli a fine espressivo. Ma di Alessandro Stradella dev'essere ricordato pure che è il primo autore di un'opera totalmente comica. Dopo le scene comiche, rare in verità, sparse dal Monteverdi nelle ultime sue opere, l'introduzione di personaggi buffi (caricature e macchiette di vecchi balordi, di servi marioli, di soldati smargiassi, di nutrici sguaiate, di gobbi e di balbuzienti) diventa sempre più frequente ed ha l'evidente scopo di creare una maggiore varietà nell'opera e di controbilanciare le scene patetiche e drammatiche. Nell'opera di Stradella Il Trespolo tutore abbiamo finalmente la prima «opera buffa».

I precedenti dell' «opera buffa» si trovano non solo nelle scene e nei personaggi comici introdotti, dal Monteverdi in poi, in tutte le opere serie, perfino in quelle di carattere sacro come il Sant'Alessio di Stefano Landi, ma anche negli «intermezzi», ai quali s'è precedentemente accennato, quasi tutti di carattere burlesco o satirico. Se si vuole risalire a precedenti più lontani conviene pensare all'Amfiparnaso, alle Veglie di Siena e a certe canzonette di Orazio Vecchi, alla Pazzia senile e alle altre composizioni del genere di Adriano Banchieri, al Cicalamento delle donne al bucato di Alessandro Striggio padre, alla Trincea musicale di Giovanni Croce, tutte forme madrigalesche; e più indietro ancora alle «villote» quattrocentesche [2]. Ma in tempi più recenti già tentativi d'opera buffa si possono considerare la Diana schernita di Giacinto Cornacchioli, su libretto di Giacomo Francesco Parisani, eseguita in Roma nel 1629, benché si tratti di favola pastorale; e successivamente Il falcone di Mazzocchi e Marazzoli, Dal bene al male di Marazzoli e Antonio Abbatini, entrambe su libretti del cardinale Rospigliosi, eseguite rispettivamente nel 1639 e nel 1653. Più decisamente sulla via di quella che sarà l'opera buffa dei secoli successivi, è La Tonda o Il Podestà di Cològnole di Jacopo Melani, la cui esecuzione avvenne in Firenze nel 1657. Ma Il Trespolo di Stradella, su libretto (in verità molto modesto) di Giov. Batt. Ricciardi, è, per la musica e per il soggetto, già completamente nello spirito di quella che dal settecento in poi fu conosciuta per «opera buffa», ed il protagonista è il capostipite di tutti i vecchi balordi di cui pullulano le opere buffe dei secoli XVIII e XIX, fino al Dottor Bartolo del Barbiere rossiniano. Del Trespolo di Stradella non si conosce la data della rappresentazione. Tutta la vita e l'opera di questo compositore e rapitore di fanciulle e di spose, perseguitato dai suoi rivali, ferito a Torino e alla fine assassinato a Genova nel 1682, è avvolta nel più fitto mistero. Ma da varie osservazioni si può precisare che «Il Trespolo» non fu eseguito prima del 1679.

Frattanto, nel 1651 il melodramma raggiunge anche Napoli. Francesco Provenzale, il quale viene considerato come il fondatore della «scuola napoletana» contribuisce alla sua affermazione e diffusione con opere proprie, seguito subito dal ben più robusto, estroso e fecondo Alessandro Scarlatti, palermitano, padre del grande clavicembalista Domenico. Alessandro portò nel melodramma una purezza di forme, un'eleganza stilistica e un aperto quadrato senso della melodia vocale in cui palpitano una grazia e un calore del tutto meridionali. Egli inoltre dette all'armonizzazione più sciolta libertà di movenze e audacia di atteggiamenti, rese più denso il contrappunto e arricchì l'orchestra, di cui gli archi formano ormai la base fondamentale, ridonandole quell'efficacia drammatica che dopo il Cavalli si era venuta perdendo. Scarlatti compose 117 opere teatrali: numero cospicuo che è prova di una fecondità sbalorditiva se si tien conto che non a queste sole si limita l'attività di Scarlatti padre, ma che alle opere teatrali bisogna aggiungere 600 cantate, una ventina di oratori, circa 200 messe e varia altra musica sacra e strumentale. Di tali opere alcune, quali il Mitridate Eupatore (1707), il Tigrane (1715), la Griselda (1721), rimasero per lungo tempo modelli di perfezione stilistica anche ai musicisti stranieri. Altra novità da non trascurare è l'intenzione drammatica per la quale Scarlatti non si fa scrupolo, se l'azione lo richiede, di spezzare e non concludere un'aria, ed anche di fissare di frequente un'orchestrazione sotto determinati recitativi (il che era stato fatto saltuariamente anche da Stradella) costituendo così quello che venne chiamato «recitativo obbligato». Va ricordato inoltre ch'egli fissò la sinfonia, non drammaticamente legata al soggetto dell'opera, in tre movimenti: un Allegro, un Grave e un Balletto, e che questo schema ebbe pure una lunga stabilità, così in Italia come all'estero.

Dopo che in Italia si aprirono teatri al pubblico, la popolarità e l'entusiasmo che circondarono il melodramma destarono la più viva attenzione degli stranieri. Coloro di essi che avevano potuto assistere ai nostri spettacoli scrissero ai loro paesi meraviglie di questa originale creazione e dei nostri cantanti. Ben presto i nostri compositori e i virtuosi vennero chiamati all'estero; il melodramma italiano inondò come una enorme marea musicale l'Europa, e trovò imitatori.

La Germania ebbe in Enrico Schutz, allievo di Giovanni Gabrieli, l'artista che apriva gloriosamente la via al melodramma italiano innestandolo su l'arte tedesca. Egli musicò di nuovo la Dafne del Rinuccini in un rifacimento di Martino Opitz, e la fece eseguire a Torgau nel 1627. Il tentativo però di creare un'opera nazionale andò fallito, non ostante gli sforzi di taluni musicisti tedeschi sapienti e non privi di vena, quali Sigismondo Kusser, Reinhard Keiser e Gaspare Kerl. Il primo favorì l'importazione di opere e di musicisti italiani; il secondo, fecondissimo, appare drammaticamente debole e anch'esso troppo influenzato dall'arte nostra e in special modo da quella di Agostino Steffani. Anche il Kerl è un imitatore di Pier Francesco Valentini e di Giacomo Carissimi.

Fra le opere italiane che ebbero maggior successo in Germania meritano di essere ricordate l'Egisto di Cavalli, il Paride di Giov. Andrea Bontempi, l'Enrico Leone dello Steffani. La festa di Imeneo di Attilio Ariosti, e il Polifemo di Giovanni Bononcini.

In Inghilterra i primi saggi del melodramma italiano giunsero con le opere di modesti autori, quali Tommaso Lupo, Angelo Notari e, meglio, Alfonso Ferrabosco. Solo nella seconda metà del Seicento vi si recò un artista veramente insigne: Bernardo Pasquini. Sotto l'influenza diretta dell'opera italiana, e in particolare dello stile del Pasquini, si sviluppa e si rivela il maggior compositore inglese del secolo XVIII. Fu questi il precoce Enrico Purcell (a nove anni pubblicava la prima composizione) i cui maestri erano stati allievi di Giambattista Lulli. Delle sue opere teatrali solo Didone ed Enea (1689) ci è giunta intera, ed è l'unica interamente musicata, mentre si sa che delle altre musicò solo talune parti liriche. Egli volle adattare il «recitar cantando» dei fiorentini alle inflessioni della lingua inglese, e perciò il suo modo di cantare è strettamente legato alla pronuncia di tale lingua, così da perdere gran parte della sua efficacia in una traduzione. D'altra parte la morte, avvenuta a soli trentasette anni, impedì a Purcell di portare a maturità le doti musicali di cui era riccamente fornito.

Fu il Cardinal Mazzarino a far conoscere ai Francesi il melodramma e i cantanti italiani. La prima opera, eseguita a Parigi nel 1645, fu il Nicandro e Fileno di Marazzoli. Nello stesso anno veniva rappresentata La finta pazza del parmigiano Francesco Paolo Sacrati. Ma il trionfo decisivo lo riportò l'Orfeo di Luigi Rossi (su libretto dell'abate Francesco Buti) andato in scena nel 1647; opera di squisita bellezza lirica, anche se povera di drammaticità, di una fantasiosità scenica senza pari, ma di una lunghezza estenuante (durava sei ore!). Il successo determinò una reazione nazionalistica francese: l'autore e il Cardinale protettore furono attaccati con satire e parodie. Mazzarino mandò taluni degli avversar! alla Bastiglia, e chiamò altri maestri italiani, fra i quali Carlo Caproli, di cui fu eseguita la commedia-ballo Le nozze di Peleo e di Theti, e il Cavalli di cui furono eseguite le opere Serse e l'Ercole amante. E chiamava in Francia anche un architetto italiano, il modenese Gaspare Vigarani, per affidargli la costruzione del teatro delle Tuileries.

Intanto due artisti francesi, il poeta Pietro Perrin e il musicista Roberto Cambert, tentarono di creare un'opera nazionale, ma non ebbero fortuna e i due autori-impresari fallirono. Un ballerino e violinista d'origine fiorentina, che era già entrato nelle buone grazie di Re Luigi XIV per il successo ottenuto da certi balletti da lui musicati, riuscì a subentrare ai falliti, ed ebbe inoltre dal Re la direzione di tutte le istituzioni musicali di Francia: quest'uomo si chiamava Giambattista Lulli. A quest'Italiano era riserbata la creazione dell'opera nazionale francese. Egli passò dalla composizione dei balletti a quella di melodrammi, associandosi come poeti Giovanni Battista Molière e Filippo Quinault. L'innovazione più importante ch'egli introdusse nell'organismo melodrammatico fu la fusione del ballo con il dramma. In questo egli colse nel gusto speciale dei Francesi, i quali erano fanatici dei balletti fino da quando un altro italiano, il torinese Baltazarini, detto Beaujoyeux, aveva presentato ai parigini nel 1581 il Ballet comique de la Reyne. Da allora i Ballets de cour furono la delizia del pubblico francese.

Nelle sue opere Lulli modifica anche la sinfonia, che chiamò ouverture, invertendo l'ordine dei movimenti della sinfonia scarlattiana, e cioè portando l'Allegro al centro e il Grave ai due estremi. Inoltre fonde i recitativi alle arie e ai duetti passando dall'una all'altra forma insensibilmente, variando anche spesso il ritmo, per modo che ne risulta un più sentito movimento di vita e una maggiore unità. Ma l'eleganza leggera e l'inflessione lirica del suo linguaggio musicale, aderente alla recitazione dei grandi tragici francesi, è il carattere pel quale la sua arte assurge ad arte nazionale francese.

È pure nota l'eccellenza delle sue esecuzioni; insignito di poteri pressoché dittatoriali, egli creò scuole, rifece dalle basi orchestre e cori, istruì sonatori e cantanti. Direttore esigente, talvolta anche violento, dotato di un senso ritmico eccezionale, egli otteneva una perfezione di attacco (il famoso «coup d'archet») e una fusione che gli crearono attorno una fama mondiale. Taluno parlò di Lulli come di un uomo senza scrupoli e moralmente abbietto. Non è possibile oggi dire quanto ci sia di vero e di inventato, poiché egli fu anche odiato da coloro che furono toccati nei loro interessi dalla sua attività. Certo è che violento, almeno quando dirigeva, doveva esserlo se a qualche suonatore disattento ruppe il violino sulla testa. Nella foga di battere il tempo (dirigeva con un grosso bastone che percuoteva al suolo per marcare il ritmo) si colpì con tale violenza un piede da ferirsi gravemente. La ferita degenerò in cancrena che lo condusse a morte. «Bruciate l'ultima vostra opera, se volete l'assoluzione» gli disse il sacerdote che lo aveva confessato; ed egli obbedì. Poco dopo, rimproveratene da un amico, gli rispondeva malizioso e tranquillo: «Ma ne avevo un'altra copia!»

Fra le sue opere più perfette sono Thesée, Isis, Atys, che fu la preferita di Luigi XIV e fu detta perciò «l'opera du Roi»; e soprattutto Acis et Galathée (1686), favola pastorale, ricca di fresca poesia.

Per oltre un secolo l'arte di Lulli dominò in Francia ed ebbe imitatori anche all'estero, ma nessuno dei compositori francesi venuti dopo di lui, neppure il migliore di essi, che fu Antonio Charpentier, seppe sollevare l'opera al di sopra della mediocrità.

[Torna all'indice]

Capitolo II.

Fasti e nefasti dell'Opera nel Settecento

Sul principio del settecento, non ostante i nobili sforzi dello Scarlatti, il melodramma era già in piena decadenza. Esso non era ormai che un'infilata di arie e di duetti, con qualche raro pezzo a più voci e, ancor più raramente, qualche coro; il tutto inframezzato ma non collegato da monotoni «recitativi secchi», sempre uguali a sé stessi, senza alcun valore artistico. In Francia, come s'è detto, l'azione drammatica si era fusa con la rappresentazione coreografica. All'opera il pubblico andava per la spettacolosità della scenografia, per lo sfarzo dei costumi, e soprattutto delle macchine celesti e infernali, e per udire le meravigliose trine di note che uscivano dalle voci dei cantanti, e tutto ciò destava fanatismo.

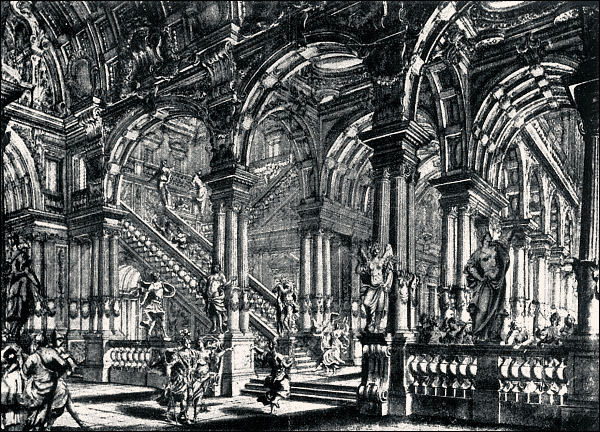

L'enorme diffusione e interesse del pubblico per il melodramma costrinse a creare appositi teatri. È in quest'epoca che, su disegni di architetti illustri, sorgono i più sontuosi teatri d'Italia: la Fenice di Venezia e il Nuovo (oggi Comunale) di Trieste, entrambi di Giannantonio Selva, il Filarmonico di Verona di Francesco Bibbiena, il Comunale di Bologna di Antonio Bibbiena, la Scala di Milano di Giuseppe Piermarini, il Regio di Torino (ora distrutto da un incendio) di Benedetto Alfieri, l'Argentina di Roma di Girolamo Teodoli, il San Carlo di Napoli di Angelo Caravale. Modelli di eleganza signorile e di acustica perfetta.

Il trionfo della monodia, permettendo alle voci di emergere da sole, aveva fatto fiorire in Italia l'arte del canto solista. Insegnanti privati, e più tardi i Conservatori musicali, educavano al bel canto coloro che, dopo avere iniziato ancora fanciulli la loro carriera, come spesso accadeva, nelle chiese, conservavano, trascorsa la fanciullezza, una voce chiara e sonora, pur cambiando registro. E l'insegnamento durava a lungo, poiché l'allievo doveva superare tutta una serie crescente di virtuosistiche difficoltà, per riuscire finalmente o modulare la voce con la più perfetta sicurezza nelle maniere più svariate, usignolesche e funambolistiche. Il pubblico andava pazzo per questi cantanti, i migliori dei quali raggiungevano una pronta celebrità. Potevano allora permettersi tutto quello che volevano, trasformando la purezza di una melodia, foss'anche la più ispirata e celestiale, in una girandola di suoni, in un vortice di note, in un miracoloso prodigio di svolazzi e di arabeschi. Il pubblico si beava a questa pirotecnia sonora e non prestava più attenzione ai recitativi. Ascoltava in silenzio i grandi virtuosi, «i divi», ma chiacchierava ad alta voce chiamandosi e rispondendosi dalla platea ai palchi durante i recitativi, e divorava sorbetti quando le parti di secondo piano cantavano le loro arie, che appunto per ciò vennero chiamate «le arie del sorbetto». La decadenza doveva essere già molto avanzata nella seconda metà del seicento se Salvator Rosa, il quale oltre che paesista stupendo era musico estroso e poeta, poteva scrivere: «Musica pregio vil d'anime basse», prendendosela con la diffusione e l'importanza che la Musica aveva assunto presso le Corti:

«Alla musica in Corte ogn'uno attende,

«Do, Re, Mi, Fa, Sol, La canta chi sale,

«La, Sol, Fa, Mi, Re Do, canta chi scende».

La causa prima della decadenza dell'opera in musica deve ricercarsi nel suo contatto col pubblico, il quale dimostrò subito di intendere e preferire la musica sotto la specie di un edonismo sensoriale: godimento d'occhi e d'orecchi. Esso voleva divertirsi: «parola odiosa per un autore», scriverà Verdi un secolo e mezzo dopo. Gli impresari, - perchè ormai, dopo l'apertura di pubblici teatri, è sorta anche questa categoria di mercanti dell'arte musicale - per desiderio di lucro si erano fatti tiranni di musici e di poeti, imponendo loro i gusti dei clienti e infischiandosi della verità drammatica e della nobiltà dell'arte. Fra i maggiori clienti ben paganti erano i protettori illustri delle cantanti, le quali pertanto imponevano agli impresari e ai compositori i loro capricci, spesso stravagantissimi. Né meno vanitosi erano i cantanti maschi, la maggior parte evirati per ottenere una voce di soprano particolarmente limpida e dolce: la cosidetta «voce bianca». A costoro erano affidate le parti principali, mentre i baritoni e i bassi venivano sacrificati in parti odiose. Cosicché il compositore rinunziava, per necessità di guadagno, alla libertà della propria fantasia e alla propria dignità di artista, mentre i poeti, anch'essi ridotti in schiavitù, degradavano l'arte librettistica ad un puro mestiere. Tanto, la scelta dei soggetti, lo sviluppo del dramma, la psicologia dei caratteri e la stessa fattura dei versi non interessavano più nessuno. Verrà poi il momento che si andrà a teatro principalmente per godere lo spettacolo che il pubblico offre a sé stesso con lo sfarzo degli abbigliamenti, e per passare qualche ora in piacevoli conversazioni ed altri passatempi. Allora non si baderà neppur più alle arie, e un maestro famoso come Tommaso Traetta sarà costretto a levarsi dal suo posto al cembalo per pregare il pubblico di un po' di attenzione ad un'aria ch'egli riteneva avesse qualche pregio.

Le arie dovevano essere preferibilmente gaie e leggère, su strofette agili di settenari, senari e quinari; più canzonette che arie. Del resto, come dicevamo, serie o gaie, i virtuosi le infioravano e soffocavano di gorgheggi a loro arbitrio. Il Metastasio offriva i più autorevoli e ammirati modelli della librettistica settecentesca, seguito da una turba di mediocri imitatori.

Già fino dai primi esperimenti monodisti della Camerata fiorentina il canto fu oggetto di studio e di cure speciali, e alle esecuzioni dell'Euridice di Peri e di Caccini, come poco dopo a quelle delle opere di Monteverdi, presero parte artisti di grande abilità e di stupenda voce. Gli stessi Peri e Caccini furono cantanti ammirevoli, e così le figlie del Caccini, Francesca detta «la Cocchina» e Settimia. Celebri cantanti furono pure Francesco Rasi, Melchiorre Palantrotti (basso), la moglie di Monteverdi Claudia Cattaneo. Poi Virginia Andreini detta «Florinda», moglie al poeta Giov. Batt. Andreini e grande interprete dell'Arianna di Monteverdi, la quale sostituì un'altra giovanissima, bellissima e celebre artista: Caterina Martinelli detta «la Romanina», morta di vaiolo poco prima dell'andata in scena dell'opera. nè va dimenticata Adriana Basile detta «la Sirena di Posilipo», che cantava accompagnandosi su l'arpa o su la chitarra spagnola, dei quali istrumenti era espertissima suonatrice. Anche la sorella Margherita e la figlia Eleonora, detta «Adrianella», furono valenti cantatrici del secolo XVII.

Il settecento delirò per le voci d'oro e le ugole meravigliose di Balda&sarre Ferri, di Gaetano Majorana detto «Caffarelli», di Francesco Grossi detto «Siface», che fu trucidato per gelosia (ed era un sopranista...); di Carlo Broschi detto «Farinelli», che il Metastasio chiamava nelle lettere «mio adorabile gemello», e il poeta Tommaso Crudeli «Orfeo novello». Di lui si diceva che avesse guarito col canto Filippo V di Spagna dall'ipocondria e salvato da morte Ferdinando VI. Ma Farinelli va ricordato come un'eccezione fra i suoi simili per la cultura, la distinzione, il disinteresse e la modestia. Non altrettanto può dirsi di Francesco Bernardi detto «il Senesino», di Gaspare Pacchierotti, di Luigi Marchesi detto «Marchesini» che lo Stendhal chiama «l'ammaliatore», e pel quale tutte le donne impazzivano; di Gioacchino Conti detto «Gizziello», di Antonio Bernacchi, di Giovanni Carestini detto «Cusanino», di Vittoria Tesi, di Brigida Banti, di Faustina Bordoni, sposa del compositore Adolfo Hasse, di Caterina Gabrielli, di Marianna Benti Bulgarelli (la «Romanina» del Metastasio), di Francesca Cuzzoni. Tutte voci incantevoli e artisti di una abilità virtuosistica più da istrumento che da voce umana, capaci di far piangere se cantavano con espressione, di sbalordire se si mettevano a fare variazioni; ma tutti di una vanità spropositata, presuntuosi, prepotenti, capricciosissimi.

Si narra che una volta, mentre cantava il Pacchierotti, l'orchestra si fermò di suonare. «Che fate?» domandò l'artista; gli fu risposto: «Piangiamo!». Caterina Gabrielli, invitata in Russia, chiese alla czarina una somma enorme. «Pago appena così i miei marescialli» le disse Caterina II. «Ebbene - rispose spavalda andandosene la Gabrielli - fate dunque cantare i vostri marescialli». Ma la Sovrana la richiamò.... e pagò. Il Marchesi pretendeva di entrare in scena scendendo da un colle, con elmo piumato in testa e rilucente armatura. Uno squillo di tromba doveva annunziarne l'arrivo; poi, giunto alla ribalta, cantava invariabilmente una tenerissima aria amorosa appositamente composta per lui da Giuseppe Sarti. E questo, si badi, qualunque fosse l'opera e la parte ch'egli vi rappresentava!

Per un'inezia taluno snudava la spada, come fece il Caffarelli contro un librettista che lo aveva rimproverato d'essere giunto in ritardo alla prova. Ma commosso da una dolce parola della cantante Vittoria Tesi, gettava subito l'arma e le si inginocchiava teatralmente dinanzi.

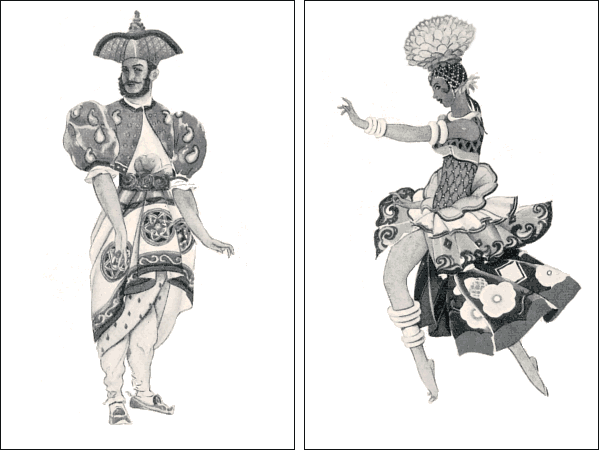

Frequenti poi erano le risse dovute a rivalità, come quella tra Faustina Bordoni e Francesca Cuzzoni, avvenuta a Londra durante la rappresentazione dell'Astianatte del Bononcini. Le due donne si accapigliarono strillando, cosicché fu necessario calare la tela. Capricci e bizze senza fine cui nessuno osava ribellarsi. La cosa più bizzarra dell'opera settecentesca fu costituita dal fatto che uomini (sopranisti evirati) cantassero in vesti femminili, e che le donne sostenessero spesso parti maschili; costumanza questa ultima ancora in uso nel primo ottocento. Anche gli abiti erano spesso stravagantissimi, e non avevano niente a che fare con l'epoca in cui il personaggio rappresentato era vissuto.

Tutto questo ha dato origine a satire e critiche numerose, tanto vivaci quanto, purtroppo, vane. La più spiritosa è Il teatro alla moda (1727) di Benedetto Marcello. Il grande compositore dei Salmi, dei Concerti e dell'Arianna vi espone una serie di consigli (s'intende, a rovescio) ch'egli crede opportuno dare ai librettisti, ai compositori, ai cantanti, ai ballerini, ai suonatori e perfino ai suggeritori, ai copisti ai sarti e ai pittori, affinchè l'opera riesca perfetta. Tutto ciò ch'essi fanno, e che non dovrebbero mai fare, vi è suggerito con arguzia mordace e fine ironia, cosicché leggendo questo libro noi abbiamo un quadro veritiero (se pur volutamente caricato) di ciò che era il teatro musicale del settecento.

Ai Poeti il Marcello consiglia l'ignoranza più assoluta della letteratura, della poesia e della metrica. Copierà il Poeta da altri, e chiamerà il furto «lodevole imitazione». Egli non deve intendersi punto di musica. Faccia quanto chiede l'impresario e non spieghi le proprie intenzioni agli artisti. Dia invece consigli al compositore, e visiti spesso la «prima Donna» poiché da questa dipende l'esito dell'opera.

Parimenti il compositore «non dovrà possedere notizia veruna delle regole di ben comporre», «saprà poco leggere e manco scrivere» e non s'intenderà di Poesia nè di metrica. Non leggerà tutto il libretto, ma comporrà verso per verso, e cerchi piuttosto lo strepito che l'armonia. Composta un'aria o una scena la faccia sentire alla moglie o al servitore, al copista, ecc., e in generale «agli amici che nulla intendono». Sfugga la varietà e insegni ai cantanti a pronunciar male le parole.

Quanto ai cantanti Benedetto Marcello li avverte che non dovranno conoscere il solfeggio «per non cadere nel pericolo di fermar la voce, d'intonar giusto, d'andar a tempo, ecc.». Anche il cantante non è necessario che sappia leggere e scrivere e neppure pronunciare bene. Nè importa che capisca il senso delle parole che canta. Faccia «trilli, appoggiature e cadenze lunghissime», e dica spesso che non è in voce e che ha mille malanni addosso. Si lamenti sempre della parte dicendo che non è adatta alla sua abilità. Canti piano, non si preoccupi di far capire una sillaba di quello che dice, alteri i tempi e la melodia a proprio capriccio, e se stona dia la colpa al cembalo. Mancherà a molte prove; alla rappresentazione, mentre altri cantano, saluterà le persone in platea e nei palchetti.

E il libro mordace del Marcello continua con analoghi spassosi consigli agli impresari, ai protettori, alle madri delle virtuose, ai suonatori, ai ballerini, alle parti buffe, ai sarti, ai paggi, alle comparse, e perfino ai suggeritori e ai copisti.

Al Marcello fanno eco il Metastasio, il Goldoni, il Da Ponte, il Calzabigi, il Casti, l'Algarotti, l'Arteaga, quali con critiche severe quali con satire pungenti.

Ecco, ad esempio, il Goldoni, il quale racconta che avendo annunziato al celebre sopranista Caffariello o Caffarelli che egli avrebbe dovuto aprire il dramma Amalasunta subito alla prima scena, si sentì rispondere: «Come, voi fate aprire la scena al primo attore, e lo fate comparire in teatro fra lo strepito della gente che arriva e si mette a sedere? In verità, signore, che non mi avrete!». Ed ecco negli intermezzi del Metastasio La cantatrice e l'impresario, gli argomenti satirici del Marcello ripresi e sviluppati in un pungente dialogo scenico sotto forma di consigli che l'impresario Nibbio da alla Virtuosa Dorina: «Eh non si prenda affanno: - Il libretto non dev'esser capito... - Si canti bene, e non importa il resto». - «Ma ne' recitativi...» chiede Dorina; e l'Impresario: - «potrà - cantar con quella lingua che le pare, - che allor, com'ella sa, - per solito l'udienza ha da ciarlare». E per farle un elogio l'Impresario le dice che è «miracolosa - nel divorar biscrome a cento a cento».

L'abate Casti nella farsa satirica Prima la musica poi le parole fa dire al Maestro di Cappella: «La mia musica ha questo d'eccellente - che può adattarsi a tutto egregiamente». Il Conte Francesco Algarotti prese le cose molto sul serio, e, in una critica acuta e serrata, additò gli errori artistici principali del teatro d'opera: l'indifferenza del compositore per la scelta del libretto e del suo argomento; la mancanza di verità nei rapporti fra musica e parola, fra musica e caratteri, fra musica e azione; la boria e le soperchierie di tutti verso il musico e il poeta; il nessun nesso della sinfonia col dramma al quale è preposta; il soffocante virtuosismo canoro; la trascuratezza e la monotonia dei recitativi; il nessun interesse per il contributo che l'orchestra può dare all'espressione del dramma; le inutili e ridicole ripetizioni delle stesse parole; il non senso dei «da capo»; la mancanza di espressioni mimiche nei cantanti e il loro assurdo sorridere e inchinarsi agli amici nei palchetti; il continuo parlottare, giocare, cenare e far visite del pubblico. Non sono risparmiati dalla critica precisa dell'Algarotti neppure i ballerini, le scene mancanti di prospettiva e di proporzioni in contrasto con la reale statura degli artisti.

Anche Stefano Arteaga, che pure nel suo volume Le rivoluzioni del Teatro musicale italiano definisce l'opera in musica «la più bella invenzione dell'umano spirito», lamenta i numerosi difetti per cui essa diventa «sconnessa, grottesca e ridicola», specialmente in quanto la musica si propone «per fine di grattar l'orecchio e non di muovere il cuore nè di rendere il senso delle parole». Anzi l'Arteaga avverte la frequente sconcordanza fra azione e musica. Raniero de' Calzabigi, il collaboratore di Gluck nella riforma del melodramma, scrisse anch'egli una commedia satirica dal titolo L'opera seria, ponendo l'azione «in ogni città ove si fanno Opere in musica». In essa, fra l'altro, il poeta Delirio dice all'Impresario Fallito:

«Stupisco che non sa

«La legge impreteribile dettata

«Da' più antichi Licurghi

«Del musico teatro: un personaggio

«Per quanto va di fretta

«Di scena non può uscir senza l'arietta».

E il compositore Sospiro per conto suo aggiunge:

«...Io non bado

«che al mio motivo musico; e considero

«se mi circola bene e bene attacca:

«e poi la poesia non stimo un'acca».

A un certo punto l'impresario e il coreografo tirano le somme con questa sbalorditiva conclusione:

«Dal cervello di qualche Demonio

«L'invenzione dell'Opera in musica

«Per flagello degli uomini uscì!»

La concordanza di tutti questi scrittori non lascia dubbio su la realtà dei difetti criticati[3]:

Diversi musicisti tentarono di risollevare il melodramma dalla decadenza: l'Arianna di Benedetto Marcello è un'opera di ribellione ai costumi teatrali del tempo. Egli da ai recitativi un disegno più mosso e vigoroso, alle arie una più forte intensità espressiva, raggiungendo nel dolore («Lamento d'Arianna») una toccante dolcezza mai più udita dopo il Monteverdi; ai cori e agli accompagnamenti una maggior elaborazione, e un più largo sviluppo alle pagine ispirate a voci della natura: canti di uccelletti, tremolìo di onde, mormorìo di fronde, visioni campestri idilliche, danze satiresche. Ma l'esempio non fu compreso, e l'opera troppo presto dimenticata. D'altra parte Marcello non insistette nella prova.

Un altro audace tentativo riformatore fece Giambattista Pergolesi con l'Olimpiade, caduta fra un subisso di fischi e di scherni a Roma nel 1735, a un anno dalla morte di questo grande genio vissuto appena ventisei anni. Per il rilievo del disegno melodico, la plasticità dei recitativi strumentati e la forza espressiva, Pergolesi appare in quest'opera un precursore di Gluck. Ma ben più grande è il valore dei due brevi «intermezzi» che costituiscono La serva padrona (1733), in cui i tentativi di opera buffa precedenti trovano una forma definitiva che consacra il genere a un glorioso avvenire. Non importa se i recitativi sono «secchi», ma le arie e i duetti hanno una vita superba per brio, civetteria, sentimento, varietà di atteggiamenti. E tali pagine bastano a scolpire i caratteri con un rilievo indimenticabile. In quest'opera il mondo fittizio degli eroi degli dei e semidei, con le loro assurde imprese, i loro fatui amori, la loro inconsistenza psicologica, è abbandonato, mentre un'ampia finestra si apre sul mondo reale sia pure in forma di bonaria caricatura. Per la prima volta la musica non ammette virtuosismi canori, ma fluisce con una schiettezza che non tollera deformazioni, con un'acutezza d'introspezione psicologica che è frutto di un'istintiva capacità di osservazione e di trasfigurazione fantastica.

Da questo momento l'opera buffa entra trionfalmente nella storia della musica, spesso modificata in senso comico-sentimentale. Fra le opere più notevoli citiamo Il filosofo di campagna di Baldassare Galuppi, il Don Trastullo di Niccolò Jommelli, Le serve rivali di Tommaso Traetta, La buona figliola o la Cecchina di Niccolò Piccinni, Il Socrate immaginano e il Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello, mentre La bella molinara e specialmente La Nina o la pazza per amore sono opere drammatico-sentimentali a lieto fine.

La vena di questi Maestri tocca nuove corde dello spirito: si fa popolaresca, arguta, affettuosa, buffonesca, brillante, dolente, per accostare questo nuovo mondo di borghesi ambiziosi, di contadini sempliciotti, di mercanti affaristi, di aristocratici presuntuosi o cerimoniosi, di giovinette ingenue e innamorate, di servette furbe e maliziose, di soldati spavaldi e smargiassi. Abbandona i modi falsamente pomposi per tornare alla schiettezza semplice e cordiale dell'ispirazione, senza fronzoli, senza retorica. La vita comune di ogni giorno è guardata con interesse nuovo: ci si accorge che non c'è bisogno di risalire agli dei e agli eroi per cantare, ma che basta rivolgersi a chi ci sta intorno per sentire nell'affanno amoroso delle persone più umili, nella cattiveria di qualche prepotente, nella burla spiritosa di qualche bell'umore, nella mania di qualche innocuo scervellato, nella civetteria di qualche ragazza, nel ringalluzzito ardore di qualche vecchietto o di qualche matrona attempatella, nell'invidia e nelle rivalità di certi innamorati delusi, un vasto orizzonte che può offrire nuova materia musicale.

È un mondo visto talvolta come attraverso una lente deformante, che trasforma il difetto in caricatura e in goffaggine, l'allegria in buffoneria, l'ironia in una smorfia grottesca. La musica è costretta a rifarsi involontariamente, ma con altre forme e stile, allo spirito da cui sbocciarono un secolo e mezzo prima le figure schiette, vive e immortali dell'Amfiparnaso e delle Veglie di Siena di Orazio Vecchi.

Alle volte la visione dei Maestri del Settecento passa dal caricato al delicato e al galante; si affina e assottiglia fino a dare nel languido, nel sentimentale e nel lacrimoso, con qualche affettazione. Eppure anche da queste deformazioni e da questi raffinamenti nasceranno germi da cui prenderanno vita nuovi e più vigorosi frutti per l'avvenire. Soprattutto Piccinni e Paisiello seppero nelle loro opere dare un più intimo senso di vita musicale ai personaggi di questo nuovo mondo operistico, anche se, come s'è detto, la loro vena sentimentale superò quella comica.

Il vero grande capolavoro comico, l'opera «buffa» trionfatrice del tempo, accanto alla Serva padrona di Pergolesi, è Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, composto su libretto di Giovanni Bertati. Il suo successo alla prima rappresentazione, avvenuta a Vienna il 7 febbraio 1792 fu tale che l'opera venne replicata per intero la stessa sera! Ora, Il Matrimonio segreto è una delle pietre miliari nel cammino dell'opera buffa. Esso segna il distacco sensibile dall'opera buffa e comico-sentimentale precedente, per la vivezza con cui sono ritratti i personaggi, per la varietà dei tipi e per la finezza delle loro emozioni, per la tendenza caricaturale garbata, per la fluida limpidezza della melodia, per la festosa serenità dei motivi allegri. Se l'aria di Paolino «Quando spunta in ciel l'aurora» è di un'eleganza e di un sentimento intimo affatto nuovi, la scena del contratto fra Geronimo e il Conte Robinson apre ormai la via alla satira e alla risata rossiniane.

Frattanto i tentativi di ricondurre il melodramma serio su una linea di maggiore verità drammatica continuano da parte di vari maestri, segnatamente di Niccolo Jommelli, il quale legò più strettamente la sinfonia all'opera, ' usò uno strumentale più ricco e vario, ebbe audacie ritmiche e armoniche, intuì l'efficacia dei crescendo, rinunziò al convenzionale «da capo» nelle arie, e rinvigorì i recitativi «obbligati» (strumentati) così da meritare di esser chiamato, con qualche esagerazione, «il Gluck italiano». Più decisamente indirizzato verso uno stile drammatico fu Tommaso Traetta. Egli ebbe vigoria di canto e arditezza d'armonie, ma la tirannia degli usi teatrali italiani gli impedì di attuare in pieno la riforma meditata; la quale, del resto, avrebbe dovuto iniziarsi dal libretto. Ne risultarono perciò opere che risentono di forti squilibri: dove gli era possibile liberarsi dalle imposizioni, il suo genio vola alto; ma le consuetudini edonistiche lo trascinano spesso a dover ripiegare le ali. Importanza ben maggiore di questi due nobili artisti ebbe, come s'è detto, Alessandro Scarlatti per la fecondità e per la ricchezza dell'ispirazione melodica, la varietà degli accompagnamenti e dello strumentale, oltreché per i sentiti accenti dei recitativi. Tuttavia anche in lui gli accenti drammatici non prevalgono, nè appaiono sufficientemente incisivi e profondi. L'aria, con le sue forme quadrate e la sua espressione lirico sensuale, è sempre l'elemento dominante, mentre i libretti accusano i consueti difetti di superficialità e di frammentarietà.

Fu in Francia, per opera di un musicista tedesco, Cristoforo Gluck, e per i consigli del suo poeta italiano, Raniero dei Calzabigi, che venne attuata la maggiore riforma del melodramma nel secolo XVIII. Essa riporta il melodramma all'altezza a cui lo aveva abbandonato Monteverdi, e si riallaccia alla riforma che un altro tedesco, Riccardo Wagner, attuerà nel secolo XIX. La riforma gluckiana si inizia nel 1774 col rifacimento dell'Orfeo (già eseguito a Vienna nel 1762), prosegue con l'Ifigenia in Aulide, coll'Alceste (anch'esso eseguito a Vienna nel '67 e rifatto per Parigi nel '76), con l'Armida, per sboccare nell'Ifigenia in Tauride (1779).

Nell'opera di Gluck è eliminato ogni virtuosismo vocale. Il recitativo è sempre orchestrato con forte intensificazione drammatica, ed anche l'aria riceve uno svolgimento drammatico. Gluck vagheggiava un canto semplice, naturale, che seguisse la verità del linguaggio parlato, e soprattutto la verità dell'emozione contenuta nelle parole. Perciò il suo canto, che raramente si piega a dolcezza sensuale di melodia, è scolpito con maschia e drammatica energia; non ha seduzioni di melismi, ma si atteggia ad austera movenza e respira l'aria di altitudini solitarie. Gluck non ha altra guida alla sua ispirazione che l'umanità o il sentimento eroico dei suoi personaggi, nei cui accenti sembra vibrare l'oscura e immane potenza del Fato greco. Il coro partecipa anch'esso all'azione con motivi solenni e gravi di profondo contenuto dolore, simili a colonne di un tempio dorico. Le danze si svolgono su ritmi arcanamente aerati e su melodie trasognate, o su vortici di suoni tempestosi gonfi di orgiastico e demoniaco furore. L'orchestra non è più una semplice accompagnatrice. Accresciuta nello strumentale, diventa parte espressiva integrante del dramma con nuova ricchezza di effetti timbrici e di scanditi ritmi. La Natura e i suoi fenomeni hanno in lei un'interprete densa di colori descrittivi.

Tutto ciò non avvenne senza forti contrasti. Infatti, com'è noto, si formò un partito contrario ad ogni riforma e favorevole al bei canto. Per suggerimento dell'ambasciatore Caracciolo fu chiamato a Parigi Niccolò Piccinni, ma l'elegante Barese si trovò a rischio d'infrangersi ad ogni momento come un fragile calice di cristallo urtato dal grosso bicchierone da birra bavarese. Dati gli opposti non confrontabili indirizzi della loro arte, la lotta fra i due musicisti, rinfocolata da pettegolezzi, maldicenze e raggiri d'ogni sorta, era assurda. Non si può mettere a confronto il dolce canto dell'usignolo con la robusta canorità del gallo. Quando si dava un'opera di Gluck, i piccinnisti si recavano a teatro pronti a farne giustizia sommaria; quando si dava un'opera di Piccinni erano i gluckisti che tentavano con ogni mezzo di farla naufragare. Ma la lotta si svolgeva all'infuori della volontà dei compositori, i quali anzi avevano l'uno per l'altro una grande stima. Si offrì a Gluck un libretto da musicare (Rolando) senza dirgli che lo stesso libretto era stato dato a Piccinni. Quando Gluck venne a saperlo, stracciò il manoscritto. Portati a pranzare insieme, i due si abbracciarono, consapevoli della loro differenza, dei loro meriti reciproci, e del fatto che l'idea della lotta era ben lontana dal loro animo. Si cercò anche di provocare un giudizio del musicista Padre Martini su i due contendenti, ma quegli rispondeva serenamente: «Siccome il carattere e lo stile dell'uno è diverso da quello dell'altro, perciò ho tutto il campo di lodarli ambidue»; e poiché chi gli aveva richiesto il giudizio era un gluckista, il buon Padre precisava; «Ella vorrebbe che mi dichiarassi tutto per il sig. Cav. Gluck e contro del sig. Piccinni. Questo è quello che non farò mai, perchè è fuori del giusto e contro l'equità». Accadde che le opere serie del Piccinni, troppo povere di drammaticità, furono presto dimenticate; quelle di Gluck sopravvivono ancora oggi, anche dopo il più complesso e potente Wagner.

Un'altra celebre competizione ebbe luogo a Londra fra Giorgio Federico Hàndel e il compositore modenese Giovanni Bononcini, chiamatovi dall'ambasciatore estense Giuseppe Riva. Anche in questo caso la competizione era assolutamente assurda. Hàndel non era un'operista, mancava del senso del teatro, e la sua musica, anche le pagine più belle, come la famosa aria del Serse.

«Ombra mai fu», hanno un severo carattere che le rende più adatte all'oratorio che al melodramma. E l'oratorio infatti è la forma che rese celebre Hàndel. Bononcini è tutto grazia, leggerezza e sentimento. Egli ha il senso delle situazioni drammatiche, sa penetrare nella psicologia di personaggi «umani» agitati da passioni amorose. I soggetti dell'epoca, anche quelli che hanno per protagonista figure eroiche, sviluppano sempre un'azione che si impernia su un contrasto amoroso. Nella espressione di tali soggetti Bononcini, all'opposto di Hàndel, è a suo agio. Ma la sua vena è sempre troppo galante e aggraziata.

Ciò non ostante, attorno ai due campioni, come a Parigi attorno a Gluck e a Piccinni, si formarono due partiti: hàndelisti e bononcinisti. La lotta si complicò in quanto i due partiti musicali misero capo a due partiti politici, essendo il Duca di Malborough protettore dell'Italiano, e la Corte protettrice del Tedesco. Perciò hàndelisti furono i whigs, e bononcinisti i torys. Ma i due compositori non ebbero astio l'uno per l'altro, anzi è noto che Hàndel confessò di avere ammirato e a lungo studiato il rivale. Ma il Bononcini si rovinò da sé stesso presentando come proprio un madrigale di Antonio Lotti. Era a corto di fantasia? Aveva avuto una richiesta urgente di musica alla quale per mancanza di tempo non poteva provvedere? O credette ingenuamente e disonestamente di potersi far bello di una composizione d'altri? Fatto sta che l'appropriazione indebita fu scoperta, ed egli dovette allontanarsi da Londra per sempre. Le opere sue però continuarono a rappresentarsi, e la lotta continuò, imperniandosi su altri nomi: quelli di Attilio Ariosti, di Niccolò Porpora e di altri minori, languendo e spegnendosi poi a poco a poco per progressivo esaurimento di interesse. E l'opera italiana continuò a dilagare in Inghilterra, mentre in Francia, dopo Luili e Gluck, il melodramma fu ripreso da compositori nazionali.

Il problema più dibattuto è naturalmente quello del recitativo e la difficoltà sempre aperta e sempre più sentita, quella di creare uno stile drammatico. Il linguaggio operistico con Filippo Rameau (armonista e teorico insigne) si volge all'imitazione della natura e del linguaggio naturale, ma ciò lo conduce verso una sensibile tendenza razionalista, compensata da un'aggraziata eleganza tipicamente francese, particolarmente notevole in Castore e Pollucce (1737). Naturalmente Rameau non rinunzia al ballo, delizia dei pubblici francesi. Gian Giacomo Rousseau scivola invece verso una forma più italianizzante, poiché egli trova che l'opera italiana attua il suo ideale filosofico del «ritorno alla natura». Però il suo Indovino del villaggio (1752) è opera graziosa ma schematica e quasi più «intermezzo» che melodramma.

Il delicato Grétry e il più drammatico Méhul, rispettivamente col Riccardo cuor di leone (1784) e col Giuseppe (1807) (citiamo le due opere migliori), pure inserendosi meglio nello spirito francese, non fanno fare grandi progressi all'opera nazionale, nè, del resto, alcuno di questi maestri del '700 si avvicina neppure lontanamente alla verità drammatica e alla robusta classicità di Gluck.

Con Gluck incomincia l'ascensione del teatro musicale tedesco, che continua con Wolfango Amedeo Mozart. Questi porta sul teatro la freschezza giovanile delle sue melodie, intessute di grazia elegante e a quando a quando immalinconite da qualche lacrima che trema e non cade, mentre il labbro ancora sorride. Mozart è un eterno divino fanciullo che, si direbbe, sente passare su la sua anima profondamente serena l'ombra incerta e il presagio vago della fine immatura. Ma sorrisi e lacrime, gioie e malinconie sono spiritualizzati da una superiore forza trasfiguratrice che illeggiadrisce ogni cosa, mentre il sapiente uso del contrappunto densifica l'emozione, e lo strumentale più nutrito la tinge di vivi colori.

Però, tra lacrime contenute e sorrisi appena accennati, tra malinconie e sogni, v'è pure nella vena musicale di Mozart un filone di allegrezza schietta, che prorompe nelle più vivaci scene delle sue opere comiche, e un senso drammatico, anzi tragico, sia umano che fantastico, il quale uguaglia, e quasi sempre supera, la forza espressiva di Gluck. Sorregge questo nuovo stile un'orchestra più efficace e robusta, ricca di disegni e di colori, pronta sempre ai più suggestivi commenti e alle più avvincenti evocazioni. Ciò è sensibile specialmente in quel Don Giovanni che a quasi due secoli dalla nascita reca i segni di una perfezione intatta e di una bellezza immutata.

Mozart abbandona quasi sempre i soggetti mitici e classici di Gluck per dar vita anch'egli a figure d'ogni giorno della borghesia e del popolo; e solo in un caso (Il flauto magico) accetta eccezionalmente personaggi di un astratto simbolismo fiabesco. Ma i personaggi più vivi delle sue opere sono gli umili: la vispa serva Susanna, il giovinetto Cherubino, colto in quell'età in cui animo e sensi si schiudono al desiderio dell'amore, il pavido Leporello, Don Giovanni, non tanto come cavaliere ma come libertino, Zerlina civettuola, Masetto comicamente geloso, e il bizzarro uccellatore Papageno.

Con Mozart l'aria acquista un più poetico e libero volo.

Del resto, il suo schema operistico è sempre quello italiano a pezzi staccati e a recitativi secchi. Italiano nei suoi capolavori, che sono Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787), e Così fan tutte (1790), composti su testo in lingua italiana. Italiano perfino nel Flauto magico (1791), benché con quest'opera egli avesse voluto creare l'opera nazionale tedesca. Ma di germanico non c'è che una maggiore austerità di ispirazione, una maggiore elaborazione e il testo in lingua tedesca. Il capolavoro più perfetto resta Don Giovanni, in cui tragico e comico, reale e fantastico si fondono in un blocco che in certe scene, specialmente l'ultima, appare di una compattezza e di una vigoria monumentali.

Il suo rivale, l'italiano Antonio Salieri, dotto ma modestamente ispirato, rimaneva fermo nelle posizioni acquisite dal teatro settecentesco. Benché ai suoi contemporanei sembrasse emergere nelle opere serie, quali Tarare, e Le Danaidi (1784), che riportarono clamorosi successi, oggi a noi egli appare più spontaneo nel genere comico, come La grotta di Trofonio (1785) che del resto ebbe pure successo pari a quello delle Danaidi.

L'ultimo tentativo per riportare a maggiore dignità e a più complessa elaborazione l'opera seria fu compiuto tra la fine del secolo XVIII e il principio del XIX da Luigi Cherubini specialmente con la Medea (1797).

Cherubini lavorò in Francia, in un ambiente cioè da lungo tempo preparato, specie dopo l'attività svoltavi da Gluck, ad accogliere una riforma del melodramma. La vena austera, la dottrina fortissima, la nobiltà della concezione, la sapienza costruttiva, favorirono la difficile iniziativa di Cherubini, che incontrò la non facile ammirazione di un Beethoven. Tuttavia l'amore della classicità, il rispetto per la severità della forma, e un troppo rigido controllo del raziocinio frenarono spesso il libero volo della fantasia. L'ineguaglianza dell'ispirazione che si riscontra in ogni sua opera, è la conseguenza di questo dissidio interiore che ha reso poco vitali le sue opere, malgrado l'altezza stupenda di molte pagine. Altezza che si mantiene più costante nelle composizioni sacre del Maestro, e anche in talune opere semiserie, come L'osteria portoghese e Le due giornate o Il portatore d'acqua (1800), in cui la vena scorre più sciolta, limpida e festosa. Ad ogni modo il suo stile è un vigoroso colpo di timone, verso le forme che l'ottocento svilupperà, specie per l'importanza data all'elemento sinfonico che sarà il vero trionfatore del nuovo secolo.

[Torna all'indice]

Capitolo III.

Il romantico Ottocento

Tecnica densa e intenzioni austere informano le opere non solo di Cherubini, ma anche quelle di Gaspare Spontini. Se non che, per la mole, per la spettacolosità scenica, e per lo sviluppo dato ai ballabili, le opere dello Spontini si avviano già verso quella che verrà detta la «grand-opéra». In tutti questi caratteri è da vedere l'influenza decisa dell'ambiente francese, poiché anche il Marchigiano visse a lungo a Parigi. Olimpia, Fernando Cortes, e specialmente La Vestale (1807) sono tre opere che portano su la scena una nuova solennità e drammaticità, un ampliamento dell'espressione sinfonica e corale con un indirizzo già sensibilmente romantico dell'ispirazione, pure nella classicità dei quadri scenici. Però la vena di Spontini soffre spesso di un raffreddamento che in parte è dovuto a una certa secchezza della fantasia, in parte a una specie di impotenza a raggiungere quella compiuta e minuziosa espressività ch'era nelle sue aspirazioni.

Quando si dice che la sua arte subì l'influenza dell'ambiente, non si deve credere che questo ambiente non avesse le sue spine. Anche a Parigi e all'Opera i cantanti avevano i loro capricci. La Vestale non andò in scena senza difficoltà. Di fronte alla novità della musica spontiniana il basso Adrien rifiutava la parte del Gran Sacerdote, e pretendeva che Spontini cambiasse la musica. Il Maestro, in uno scatto d'ira, gli strappò di mano la parte e la gettò nel fuoco, ma il Dérivis pronto la salvava e chiedeva per sé l'onore di cantarla. Ma gli avversari di Spontini erano numerosi a Parigi come in Germania. A Berlino la sua arte originò polemiche per un attacco del poeta e critico Luigi Rellstab, al quale il musicista reagì con violenza. Una sua frase male interpretata gli fruttò un processo e una condanna a nove mesi di arresto per lesa maestà. La pena gli venne condonata, ma l'ostilità contro di lui continuò anche dopo la sua morte. Ciò nonostante, la sua arte ebbe una notevole influenza sui contemporanei, e perfino su Wagner.

Frattanto un nuovo astro era sorto: un giovane romagnolo dalla risata rumorosa, dall'esuberante vivacità, dalla satira turlupinatoria e mordace, dall'umore faceto e colossalmente burlesco, ma anche dalle estasi canore fiorite e serene. Questo giovane era Gioacchino Rossini. Egli faceva gorgheggiare i cantanti come usignoli. Egli stesso scriveva questi gorgheggi, ed era in lui un'abile astuzia per frenare i divi e impedire loro di storpiargli le arie con sovrapposizioni virtuosistiche arbitrarie e antiartistiche, com'era tuttora costume dei cantanti in Italia. E in quella prima metà dell'ottocento vi erano cantanti famosi per estensione, uguaglianza, splendore di voce, e per prodigiosa bravura.

È da ricordare che in fatto di cantanti nell'Ottocento accaddero diverse novità. Anzitutto l'avvento del romanticismo e la ricerca della verità espressiva hanno fatto scomparire dalla scena i sopranisti evirati, gli ultimi dei quali sopravviveranno ancora per poco nei Cori della Cappella Sistina solamente, e cioè fino al pontificato di Pio X, il quale abolì questa consuetudine mostruosa. Uno degli ultimi celebri sopranisti fu quel Giambattista Velluti che trasformò le melodie dell'Aureliano in Palmira di Rossini in una girandola pirotecnica di acrobazie sonore, così da decidere l'autore a scrivere da allora in poi egli stesso gli abbellimenti entro limiti tollerabili di ampiezza e di buon gusto. Quanto ci si era allontanati dalla nobile arte di un Monteverdi, il quale voleva che i cantanti avessero voce «chiara ferma et di bona pronuntia» e che non facessero «gorghe nè trilli»!

Ancora, nell'Ottocento, e specialmente per merito di Rossini, i bassi, limitati nel secolo precedente a sostenere le parti di personaggi odiosi o buffi, conquistano ruoli di primo piano in parti a caratteri svariati. La consacrazione più decisiva e artisticamente avvincente si ebbe appunto nel 1818 per merito di Rossini con l'opera Mosè. Con Rossini anche un'altra novità si impone: la distinzione tra basso e baritono. Quest'ultimo registro, confuso prima coi bassi aventi la voce estesa verso l'acuto o coi tenori baritonali, si stacca per costituire un registro a sé, che avrà nel melodramma dell'Ottocento, e specialmente in quello verdiano e postverdiano, un'importanza grandissima. Allo stesso modo, progredendo la caratterizzazione musicale dei personaggi, anche il contralto si distinguerà dal soprano, e ogni categoria di cantanti genererà numerose divisioni specializzate: il tenore di grazia e il tenore drammatico; il soprano leggero e il soprano drammatico; il mezzo soprano e il contralto; il basso drammatico e il basso comico.

Fra i maggiori cantanti della prima metà del secolo XIX basterà citare fra i soprani: Luigia e Virginia Boccabadati (rispettivamente madre e figlia); Angelica Catalani, dalla voce di una purezza incantevole, ma fredda; ed Eugenia Tadolini, troppo bella di persona e di voce, e troppo perfetta cantante, secondo l'opinione di Verdi, per fare il Macbeth, ma di sorprendente agilità. nè vanno dimenticate le sorelle Giuditta e Giulia Grisi, la prima delle quali sposò il tenore Mario.

Ricordiamo i mezzi-soprani Geltrude Righetti Giorgi, la prima Resina rossiniana, e Isabella Coibran, che fu la prima moglie di Rossini, e della quale, come artista, il Carpani scriveva: «grande nei così detti pezzi di bravura, felicissima nei passi arpeggiati e nelle rapide volate, non ha chi la pareggi nella musica tragica o declamativa, e nel difficile talento dell'espressione». Giuditta Pasta, la cui arte aveva la potenza di far piangere Vincenzo Bellini, che la considerava «inarrivabile, specialmente nel sublime tragico». Alla voce estesa ma non tutta bellissima e un poco dura e opaca, accompagnava un'arte scenica di grande efficacia. Somma artista fu l'avvenente, appassionata e gentile Maria Malibran, che Vincenzo Bellini definì: «genio angelico», ed anche «diavoletta» per la vivacità e l'ardore espressivo ch'ella poneva nelle proprie interpretazioni. Aveva voce così estesa che poteva cantare da soprano e da contralto, eseguendo con uguale bravura il tragico e il gaio, e cantando, quando occorreva, in varie lingue, della cui pronuncia era sicurissima. È noto per numerosi episodi il suo generoso spirito caritativo, e come il teatro veneziano che porta il suo nome le fu intitolato dall'impresario Gallo perchè, in procinto di fallire, fu salvato dalla generosità della Malibran che cantò per lui due sere senza compenso. Mentre la Pasta rappresentava un aspetto dell'arte di grandiosa classicità, la Malibran era squisitamente romantica e sensitiva, ma talvolta ineguale per mancanza di controllo e perchè aveva il registro acuto piuttosto stridulo. Non conobbe tramonto; morì a soli 28 anni per le conseguenze di una caduta da cavallo. Poeti ne piansero la morte, e De Musset la definì «arpa vivente attaccata a un cuore».

Celebre contralto fu pure Giuseppina Grassini, dallo stile improntato a larga cantabilità. Fu la prima a imporre ai compositori il problema della voce di contralto e le sue risorse liriche e scenico-drammatiche. Famosa anche per la incisiva dizione, ma priva di attitudine pel comico. Non va dimenticata Benedetta Pisaroni, bruttissima e svaiolata, ma in possesso di una voce di contralto potente, estesa, limpidissima che faceva dimenticare la sua tozza e sgraziata figura.

Dei principali tenori 'ricordiamo Domenico Donzelli, caro a Rossini; Giovan Battista Rubini, una delle voci più splendenti e più estese, per la quale Bellini scriveva nei Puritani un re sopra il rigo! Anche se fatto di testa esso però usciva con la stessa forza delle note di petto. Vero usignolo pel virtuosismo vocale, era anche buon attore. E ancora: il drammatico e impetuoso Manuel Garcia, discreto compositore e padre della Malibran; e Andrea Nozzari, dalla voce robusta, non adatta alle espressioni delicate, ma perfettamente a posto nelle forti declamazioni, anch'egli sicuro ed efficace padrone della scena.

Ancor più potente fu Gilberto Duprez, il primo a usare il «do di petto», nel Guglielmo Tell di Rossini. Quando il maestro l'udi la prima volta in casa propria emettere questo formidabile acuto, corse ad assicurarsi che le cristallerie non fossero andate in frantumi; ma dichiarò poi sempre che questo urlo non era di suo gusto. Tuttavia l'effetto di grande potenza sonora e drammatica, purché la nota esca limpida e in apparenza senza sforzo, piacque alle folle e trovò presto imitatori. Accanto a lui non va dimenticato lo sventurato Adolfo Nourrit, artista nobilissimo e colto. Ambiva staccarsi dall'elegante maniera di canto francese per acquistare una più intensa e drammatica espressione. Donizetti e Rossini lo consigliarono, ma egli fu preso da mille dubbi che lo avvilirono e ne alterarono la mente. Pensò di non poter conquistare il modo di cantare italiano, avendo ormai perduto quello francese, temette di essersi rovinata per sempre la voce, intrvvide il tragico fallimento di ogni sua aspirazione artistica; la popolarità del Duprez e il suo do squillante finirono per sconvolgerlo, e in un accesso di disperazione si suicidò.

Sono note le avventurose vicende della vita del tenore Mario. Il suo nome era veramente Giovanni De Candia; Mario è lo pseudonimo col quale mascherò le sue nobili origini. Di idee liberali, in drammatica opposizione con quelle del padre, generale retrivo e ligio ai Savoia, dovette fuggire di casa dandosi all'arte. Dotato di una voce potente ed estesa, ottimo attore, visse esule, specialmente in Francia e in Inghilterra, ove ottenne successi trionfali. Portò nel teatro una grande e nuova signorilità nel vestire e una aristocratica distinzione di atteggiamenti. Tra gli avvenimenti più curiosi della sua carriera artistica è rimasta famosa una serata a New York in cui dovette, con gli altri artisti, cantare la Norma coll'ombrello aperto, piovendo a dirotto dal soffitto del palcoscenico diroccato.

Il primo grande baritono lirico fu Antonio Tamburini. Tra i bassi i nomi più famosi sono quelli di Filippo Galli e Luigi Lablache. Il primo possedeva una voce formidabile e una mimica fortemente espressiva. Lo Stendhal scrisse di lui: «Voce bella, superba, fioriture scroscianti, attore insuperabile per altezza tragica». Quanto al Lablache, esso era ammirato non solo per la voce altrettanto formidabile, e per l'arte del canto, ma per l'acuta intelligenza interpretativa, e per il gusto nel vestire e nel truccarsi con studiosa fedeltà storica (il che costituiva una novità nei riguardi del secolo precedente). Grande attore nel serio come nel comico. Che fosse artista sommo sotto ogni rapporto può attestarcelo il solo fatto che l'esigentissimo Verdi, allorché meditava di scrivere il Re Lear, avesse pensato a lui come protagonista. Era anche amato pei suoi impulsi generosi.

Certo si tratta ancora in gran parte di artisti che in teatro la facevano da padroni, che tentavano di tiranneggiare l'impresario, di imporre la propria volontà, spesso il proprio arbitrio capriccioso al direttore d'orchestra, magari anche all'autore. Artisti che adoravano spesso, al pari dell'arte, tre altre divinità: il denaro, il loggione e la cinque. Artisti spesso in lotta di rivalità fra di loro e non sempre ad armi cortesi. Ma con l'Ottocento si va affermando un indubbio miglioramento, e più tardi, quando gli artisti si scontreranno con la ferrea e rude volontà di Verdi, il risollevamento del teatro procederà con speditezza sicura. Riteniamo inutile continuare un freddo elenco di nomi, testimonianza di una fastosa gloria artistica, per noi, purtroppo, muta. Torniamo agli operisti.

Rossini, avendo ripreso e sviluppato l'opera buffa cimarosiana, ne esaltava il brio e la comicità gioviale portandola alle stelle in quelle eterne creazioni che si chiamano Il Barbiere di Siviglia (1816), La Cenerentola, L'Italiana in Algeri. Il pubblico non sempre accetta di buona voglia le sue novità, e subissa in un inferno di fischi e di schiamazzi Il Barbiere e la Cenerentola, salvo di lì a poco a ricredersi e a entusiasmarsene. Rossini, del resto, non temeva il pubblico, anzi talvolta lo andava provocando, come quando nel Signor Bruschino fa battere gli archetti dei violini sui paralumi come se fossero strumenti musicali, e introduce un personaggio buffo e balbuziente su un motivo di marcia funebre. Cerca pure di risollevare l'opera seria; e le tappe di questo suo cammino sono il Tancredi, V Otello, il Mosè, la Semiramide. Elevata ispirazione, ricchezza di stile strumentale, varietà di ritmi, tutto ciò egli getta nella fucina con una prodigalità stupenda. Ma il pubblico è lento e restìo a seguirlo: il suo maestro lo chiama «il tedeschino», il direttore del Conservatorio di Napoli proibisce agli studenti di leggere le sue partiture. Quegli subodora in certe movenze haydniane e mozartiane del suo canto e della sua orchestra un «imbarbarimento» dell'arte italiana; questi scambia le sue audacie per grossolani errori di armonia e di contrappunto dettati da ignoranza. Il pubblico poi ha in orrore i finali tragici: non vuol vedere Desdemona sgozzata. E allora Rossini, con quel suo spregiudicato umorismo accondiscendente, chiude l'Otello con un finale burlesco. «Che fai - grida la minacciata Desdemona - sono innocente.» - «Ah sì?» risponde Otello; e rinfoderato il pugnale prende gentilmente per mano la sposa e viene con lei alla ribalta a cantare un duettino sentimentale. Altrove si trasforma Otello in un uomo di razza bianca per non vedere una gentil donzella veneziana innamorata di un Moro «il cui aspetto - dice un giornale dell'epoca - fra noi orrido e deforme reputasi».