|

Richiedi i gadget di Liber Liber! Richiedi i gadget di Liber Liber!

CD, DVD, chiavette USB, lettori MP3... Ogni gadget che richiederai ci aiuterà ad aumentare il numero di libri, brani musicali, ecc. distribuiti gratuitamente tramite questo sito Internet.

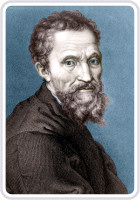

Michelangelo Buonarroti Simoni, pittore, scultore, architetto e poeta (1475-1564). Nato da genitori fiorentini, a 13 anni fu a Firenze nella bottega del Ghirlandaio, poi nella scuola di S. Marco con Bertoldo, l'allievo di Donatello. Michelangelo Buonarroti Simoni, pittore, scultore, architetto e poeta (1475-1564). Nato da genitori fiorentini, a 13 anni fu a Firenze nella bottega del Ghirlandaio, poi nella scuola di S. Marco con Bertoldo, l'allievo di Donatello.

Prima dei vent'anni sperimentò nel marmo ogni tecnica antica e contemporanea. In due opere giovanili, la "Madonna della Scala" e la "Lotta dei Centauri coi Lapiti" (Galleria Buonarroti, Firenze), manifestò già i caratteri del suo stile: il creare nel marmo -per via di levare-, il concepire in grande, il contrapporre a masse in ombra altre in vivida luce.

Dopo aver visto opere di J. della Quercia a Bologna, scolpisce a Roma, nel 1497, la "Pietà". Con il "David", il tondo del Bargello e il "S. Matteo" (1504), di cui -il non finito- accresce la suggestività, termina il periodo giovanile. A 30 anni Giulio II lo incaricò del suo Mausoleo in S. Pietro. Quest'opera, che gli era carissima e che mai ebbe modo di realizzare, costituì un motivo di tormento per tutta la vita di Michelangelo.

I contrasti con i Della Rovere ebbero termine soltanto con Paolo III, quando si collocò la tomba in S. Pietro in Vincoli, con una sola statua realizzata dall'artista: il "Mosè". Gli "Schiavi", le cariatidi realizzate per il Mausoleo, sono ora al Louvre e a Firenze. Riconciliatosi con Papa Giulio, a Michelangelo, che poco aveva operato nella pittura ("Madonna Doni", cartoni per la Battaglia di Cascina) fu richiesto di dipingere in affresco la volta della Cappella Sistina. Si accinse all'opera di mala voglia, e in 4 anni (1508-12) realizzò questo capolavoro composto da 9 riquadri (dal "Caos" alla "Creazione dell'uomo", dal "Peccato" al "Diluvio" e al "Noè ebbro") e da 8 timpani posti tra le 12 nicchie monumentali, con le figure dei Profeti e delle Sibille, dei Pargoli e degli Ignudi.

Dopo questa grande fatica, un insieme di eventi (la tomba di Giulio, mai fatta; la facciata di S. Lorenzo in Firenze, mai posta in opera, l'incomprensione di Leone X, le mura apprestate per la difesa di Firenze, rese vane dal tradimento) incupì l'animo dell'artista. Ne sono visibili testimonianze le statue de "L'Aurora" e del "Crepuscolo" (1525), del "Giorno" e della "Notte" (1526) poste sulle arche di Giuliano e Lorenzo de' Medici. Tali statue, risolte nell'architettura della Sacrestia Nuova di S. Lorenzo da M. stesso attuata per volere di Clemente VII, mostrano l'apice raggiunto nella espressione plastica, e la sfiducia nell'umano operare.

Finì con lo scolpire soltanto per sé. Le tre "Pietà", quella di Palestrina (Palazzo Strozzi, Firenze), di Firenze (Duomo) e Rondanini (Milano, Castello), realizzate per la sua tomba, nel silenzio della casa a Macel de' Corvi presso la colonna Traiana, quelle "Pietà" che non lo accontentarono mai, sulle quali lavorò sino a poco prima di morire, dimostrano quanto la sua scultura maturasse e cambiasse insieme a lui, con gli eventi della vita, con il passare degli anni. Solo nella "Madonna dei Medici" il reclinarsi e il risolversi di ogni atto della mesta Madre per la vita del Pargolo, di un gagliardo freschissimo modellato, ci riporta alla speranza.

Nel 1534, esule volontario dalla patria asservita, Michelangelo si stabilisce a Roma e vi rimane fino alla morte (1564). Nell' "Epistolario" si rammarica continuamente di così lunga vita, ma quello che fa e dice è un preludio all'arte del domani, in una essenzialità romantica che ritroviamo nelle fabbriche del Borromini, nelle sculture di A. Rodin e, prosegue quella pittoricità plastica di cui si sostanziano il cielo e il suolo di Roma, dalle Fondamenta alla Cupola di S. Pietro, dal cornicione del Palazzo Farnese alla Piazza del Campidoglio, da S. Maria degli Angeli a Porta Pia.

Il Maderno, il Bernini e particolarmente il Borromini s'ispireranno alla sua opera per legarvi il meglio del barocco. Anche nella poesia, quando l'istinto lo libera di forza dal petrarchismo, il suo verso si fa di plastico vigore, si sostanzia di sillabe che dicono oltre il cantato e il disporre metrico. Oggi si parla di Michelangelo come del maggior poeta lirico del Cinquecento. Si spense a 89 anni, all'Avemaria del 18 febbraio 1564. Un mese dopo, la salma, rapita dai concittadini, come avveniva nel Medioevo per le reliquie dei santi, entrava a Firenze e con solenni esequie la si poneva in Santa Croce.

I recenti restauri della volta della Sistina (1989-91) e del "Giudizio Universale" (1990-94), hanno fatto emergere nuovi ed inaspettati elementi che hanno posto in una luce totalmente diversa la pittura michelangiolesca. Se la plasticità dei corpi, così simili a figure scolpite più che dipinte, è stata ulteriormente evidenziata dall'opera di pulitura, la rimozione dello strato secolare che ricopriva l'affresco, (polvere, condensazione del fumo delle candele, e, soprattutto, le diverse mani di colla che sono state stese nel tempo per ravvivare i colori ma che, col tempo, hanno ottenuto solo il risultato di formare una patina scura sull'opera), ha rivelato una luminosità ed un cromatismo inaspettati e del tutto differenti da quelli da sempre attribuiti al maestro fiorentino.

Il tripudio di colori acidi e chiari, la drastica rimozione delle ombre, hanno infatti avvicinato la pittura di M. a quella manierista, facendo così dell'artista, a dispetto della tradizione, il primo di quei pittori -di maniera- che, negli anni immediatamente successivi, avrebbero dato vita al fenomeno del Manierismo.

Note biografiche a cura di Raffaele Castagno.

Se noti errori di qualsiasi tipo, per favore segnalaceli tramite la pagina "segnalazione degli errori". |

|