|

Richiedi i gadget di Liber Liber! Richiedi i gadget di Liber Liber!

CD, DVD, chiavette USB, lettori MP3... Ogni gadget che richiederai ci aiuterà ad aumentare il numero di libri, brani musicali, ecc. distribuiti gratuitamente tramite questo sito Internet.

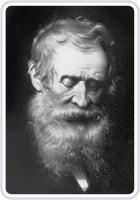

Niccolò Tommaseo nacque a Sebenico, l’attuale Sibenik, in Dalmazia, il 9 ottobre 1802. Niccolò Tommaseo nacque a Sebenico, l’attuale Sibenik, in Dalmazia, il 9 ottobre 1802.

Come tutti i dalmati dell’epoca, la sua cultura era italiana; i suoi genitori Girolamo e Caterina Chevessich erano di origine italiana e alcuni suoi parenti avevano scritto in versi italiani, mentre altri avevano ricoperto incarichi vari a Roma.

Niccolò fece i suoi primi studi con lo zio Antonio, frate francescano, per proseguirli poi tra il 1811 e il 1814 al seminario di Spalato, dove gli furono maestri il padre vicentino Bernardino Bicego, che gli trasmise l’amore per la letteratura latina, e il vescovo di Sebenico Filippo Bordini. Trasferitosi a Padova per studiare diritto, fu ospite del seminario e conobbe Antonio Rosmini, allora studente di teologia. L’incontro con Rosmini fu stimolante e di impulso per i suoi studi e segnò un’amicizia fondata su una reciproca stima. Negli anni a Padova maturò una profonda conoscenza della letteratura classica, che gli permetteva di scrivere e tradurre in latino; è di questo periodo Rozii Patellocarontis carmina scombris devota (1821).

Laureatosi nel 1822, ritornò a Sebenico e da allora alternò i suoi soggiorni tra Rovereto, Venezia, Padova. Dopo alcuni tentativi per diventare insegnante e giornalista, si recò a Milano con il preciso progetto di fondare una rivista di stampo settecentesco ispirata ai propositi di riforma morale e letteraria; il progetto non fu realizzato, ma nel contempo incontrò Alessandro Manzoni con il quale strinse una stretta amicizia basata sulla reciproca stima e venerazione. Di questa stima sono prova le postille ai Promessi sposi scritte nel 1827 e pubblicate postume nel 1897, e i Colloqui col Manzoni o Venti ore con A. Manzoni (1855).

Proprio in questo periodo si svolgeva la ‘querelle’ classico-romantica ed egli si schierò, nella polemica, a favore del romanticismo, le cui tematiche aveva passato al filtro della sua formazione classica. Scrisse alcuni saggi nei quali è chiaro il suo concetto etico, ma al contempo il temperamento veemente e litigioso. La sua vita è un continuo scontro di tensioni politiche, religiose e sentimentali, che cercò di dominare e uniformare verso un unico modello di vita, impostato in modo rigoroso e severo sui fondamenti del cattolicesimo.

Fu collaboratore della rivista «Antologia» di G. P. Vieusseux, stabilendosi a Firenze dall'ottobre del 1827, un soggiorno fecondo e ricco di esperienze diverse, che gli permise di allargare la cerchia degli amici al Capponi, Lambruschini, Centofanti, Montanelli; questo periodo è importante per gli studi e le ricerche sulla letteratura popolare e sulla lingua toscana; qui iniziò, inoltre, l’impresa del Nuovo Dizionario de’ sinonimi della lingua italiana (1830). Tra gli avvenimenti della vita privata merita di essere ricordato l'amore per la popolana Geppa Catelli.

Un articolo antiaustriaco fece sopprimere temporaneamente la rivista fiorentina e Tommaseo lasciò la Toscana per un ‘volontario esilio’ in Francia. Anche questo periodo fu comunque ricco di esaltanti esperienze e proficuo dal punto di vista letterario e poetico. Fu in contatto con gli esuli italiani e conobbe i maggiori rappresentanti della politica e della cultura francese dal Lamennais all'anziano Buonarroti. Entrò anche in contatto con i circoli saintsimoniani. Nel 1834 si recò in Svizzera e conobbe il Mazzini. In seguito a queste esperienze si fece scrittore politico in chiave cristiano-sociale e spiccatamente antifrancese; il suo Dell'Italia (1835) è introdotto nel nostro paese col titolo, volutamente contraffatto per ragioni di censura, Opuscoli inediti di Fra Girolamo Savonarola.

Pubblicò diverse opere poetiche: Confessioni (1836), Versi facili per gente difficile (1837) poi confluite nella prima edizione organica di Memorie poetiche e poesie (1838) e in quella finale di Poesie (1838). Scrisse alcuni romanzi storici: Il sacco di Lucca e il Duca di Atene (1837) ed elaborò il Commento della Divina Commedia (1837) sottolineandone le fonti bibliche. Nel 1840 fu in Corsica; qui scrisse il romanzo a tratti autobiografico Fede e bellezza. Stabilitosi a Venezia grazie all'amnistia concessa dal nuovo imperatore austriaco Ferdinando I, si dedicò alla riorganizzazione sistematica e alla pubblicazione delle sue opere che raggruppò in Nuovi scritti (1838-41), Studii filosofici (1840), Studii critici (1843); diede alle stampe la raccolta completa di Canti popolari toscani, corsi, illirici e greci (1841-42) e tradusse le prose d’arte in serbo-croato Iskrice (1844), apparse in lingua italiana con il titolo Scintille nel 1841.

Nel 1848 fu uno degli ispiratori della rivolta veneziana. Arrestato insieme al Manin, fu in seguito liberato e partecipò alla vita politica del Governo provvisorio come ministro della Pubblica Istruzione e ambasciatore di Francia. Dopo il ritorno degli austriaci fu costretto nel 1849 all’esilio. La narrazione dei fatti accaduti durante la Rivoluzione del 1848 si trova nella sua opera Venezia negli anni 1848 e 1849 alla cui redazione si dedicò durante l’esilio a Corfù. In Rome et le monde (1851) il Tommaseo auspicò la cessione del potere temporale da parte del papato. Grazie all'interessamento di Cavour, poté rientrare in Italia, stabilendosi a Torino nel 1854 e adattandosi a insegnare in un istituto tecnico. Assisté l'antico amico Rosmini sul letto di morte e lo ricordò in un commosso ritratto apparso nel 1855 su la «Rivista Contemporanea». Nel 1858, grazie anche all'accordo con l'editore Pomba, iniziò la sua opera più imponente, il Nuovo dizionario della lingua italiana (8 volumi) poi concluso tra il 1865 e il 1879 grazie anche a Bernardo Bellini e, dopo la sua morte, a Giuseppe Meini.

Dopo varie vicissitudini affettive, sposò la giovane vedova Diamante Pavello Artale, dalla quale ebbe due figli. Negli ultimi anni, caratterizzati dalla cecità e da uno sdegnoso isolamento, derivato dalla polemica con l'Italia risorgimentale e sabauda (rifiutò sia il seggio di senatore che la cattedra universitaria offertagli da De Sanctis), si trasferì a Firenze e si occupò di politica, senza prendervi parte attiva. Nel 1860 curò un’edizione critica delle Lettere di Santa Caterina da Siena e degli scritti di Scalvini. Scrisse un libro contro la pena di morte (Della pena di morte. Discorsi due, 1865) e uno contro l'evoluzionismo (L'uomo e la scimmia, 1869). Interessante la corrispondenza di questo letterato con il mondo erudito dell’epoca, di cui si trova ampia documentazione nel Diario intimo che, iniziato in gioventù dal Tommaseo, fu tenuto fino alla morte, avvenuta a Firenze il 1° maggio 1874, e che fu edito postumo nel 1938.

Fonti

- Dizionario Bio-Bibliografico e indici, Torino, Einaudi, 1991, vol. II., p. 1728-1730.

- Raffaele Ciampini, Vita di Niccolo Tommaseo, Firenze, Sansoni, 1945.

Note biografiche a cura di Roberto Marzocchi e Paolo Alberti.

Se noti errori di qualsiasi tipo, per favore segnalaceli tramite la pagina "segnalazione degli errori". |

|